2013年2月18日

更新情報の入力方法

2013年2月14日

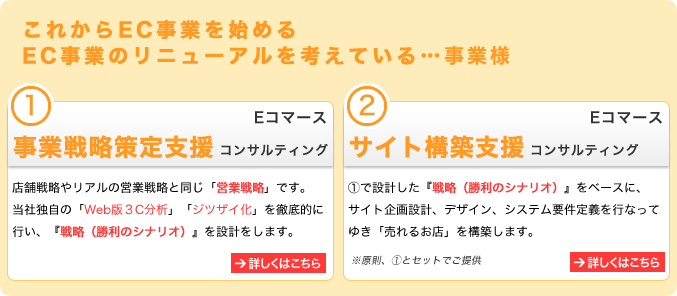

Eコマース事業(収益向上)コンサルティング

当社のお届けする「Eコマース事業 収益向上コンサルティング」は

以下3つのサービスから成り立ちます。

これまでのお取引先様一覧(順不同)

- 養命酒製造株式会社様

- 株式会社中村屋(新宿中村屋)様

- 株式会社紀伊國屋書店様

- 株式会社早川書房様

- 株式会社カタログハウス様

- リンベル株式会社様

- 株式会社ゴールドウイン様

- 株式会社レナウン様

- 株式会社ベイクルーズ様

- 株式会社ビーズファクトリー(株式会社MIYUKI)様

- 株式会社ライフサポート様

- 株式会社ダイヤモンド社様

- 株式会社日本経済新聞社様

- NTTコムウエア株式会社様

- 株式会社ジュピターテレコム様

- 株式会社ヴィレッヂ(劇団新感線) 様

- 株式会社ベネッセコーポレーション様

- 株式会社東京玉子本舗様

- 三菱レイヨンクリンスイ株式会社様

- 株式会社サプラス様

- 株式会社WOWOW様

- スカイコート株式会社様

- 株式会社オニザキコーポレーション様

- 株式会社エディオン様

- 株式会社乗馬クラブクレイン様

- 株式会社テイクアンドギブ・ニーズ様

- ネクスティア生命保険株式会社様

- 株式会社テラ様

- 株式会社日立システムズ様

- 富士ゼロックス株式会社様

- 株式会社アシックス様 他

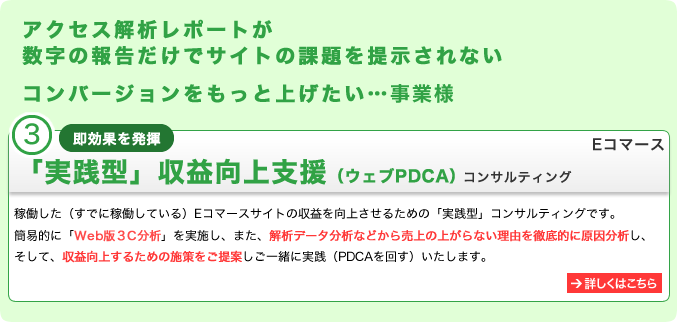

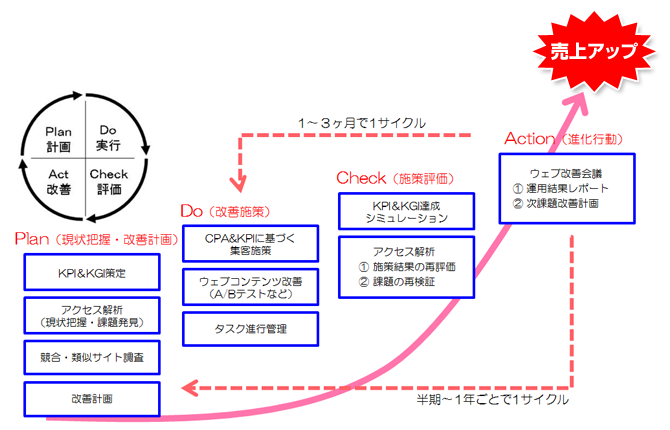

3.PDCA型Eコマース事業「実践型」収益向上支援コンサルティング

稼働した(すでに稼働している)Eコマースサイトの収益を向上させるための「実践型」コンサルティングをご提供します。

簡易的に「Web版3C分析」を実施し、また、解析データ分析などから売上の上がらない理由を徹底的に原因分析し、そして、収益向上するための施策をご提案しご一緒に実践(PDCAを回す)いたします。

即時(翌月~数ヶ月以内に)効果の出始るスケジュール感で進めますので、小さな投資に対しその結果(リターン)を確認しながら進めることが可能です。

このような悩みをお持ちの企業様におすすめいたします

当社の提供するPDCA型「実践型」収益向上支援コンサルティング

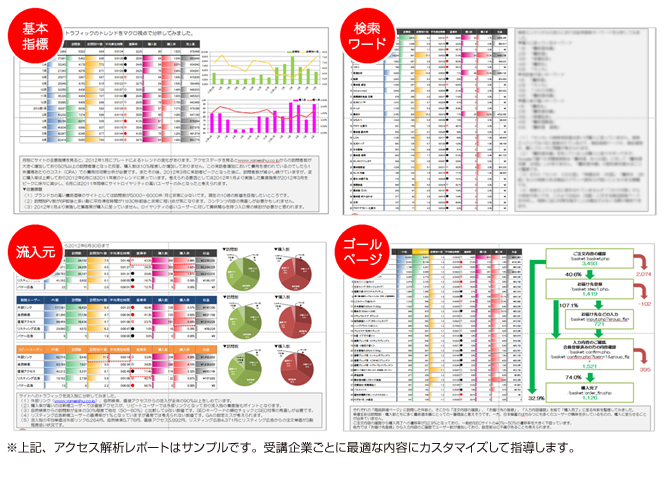

提供するレポート例

Google Analyticsを活用し自社サイトの課題を提示いたします。

自社サイトの課題を改善するための行動プランを提案いたします。

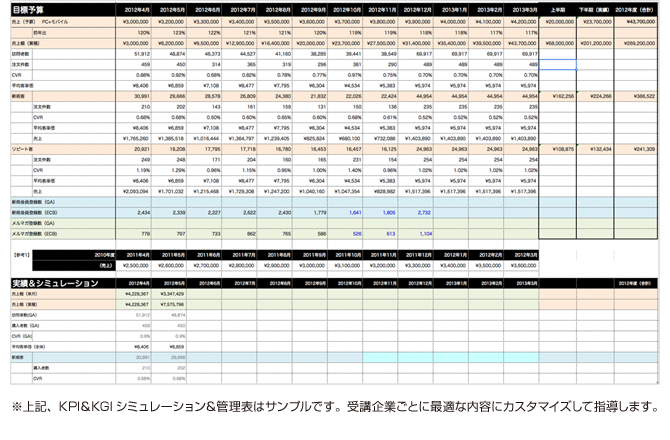

成果(売上)目標達成のためのKPI&KGIシートを作成いたします。

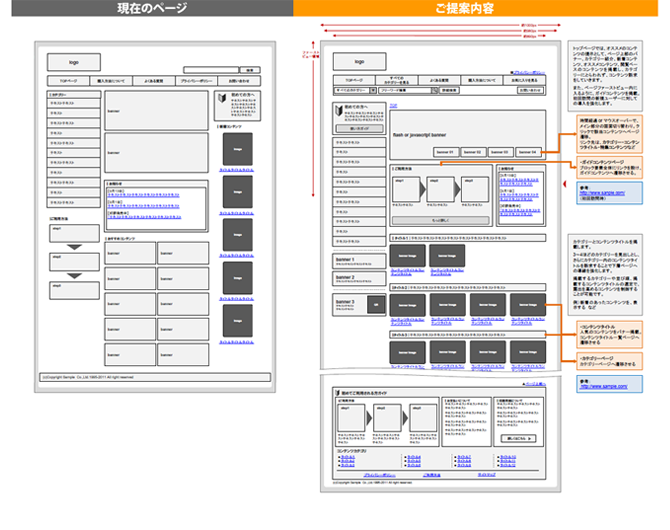

アクセス解析データなどから改善サイトのワイヤー設計を行います。

2013年2月13日

キャリア採用エントリーフォーム

2020年度 新卒採用エントリーフォーム

2013年2月12日

ジツザイ化がサイト改善に有効な理由と、その事例

【Webコンサルティング_戦略】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.1

◎このコラムで伝えたいこと⇒ジツザイ化で得られる効果について。具体的には・・・

- 購入や申込などのアクションにあたり、ユーザー自身も意識していなかった「心のスイッチ」、

または購入へのハードルを見つけ出すことができる。- ユーザーが誰なのか明確なため、言葉遣い、伝えるべき情報、配色、

フォントの大きさ、導線まで、すべて詳細に設計できる。- ユーザーを徹底的に知り尽くすことで、運営側もユーザーの気持ちを理解し、

ユーザー視点を持つことができる。

今回は、ジツザイ化で得られる効果について、特にサイト診断に関する部分を、詳しくご紹介致します。

「社内の他部署にサイトをチェックしてもらえば、改善点が見つかるのでは?」

「ユーザビリティのチェック項目表があれば、サイト改善できるのでは?」

「ペルソナとの違いは何か?」

結論、社内の声も、ユーザビリティチェックもペルソナも、どれもサイト改善にとって重要です。

しかし、ユーザー(お客様)の生の声を聞くジツザイ化は、自社の人間はもちろん、

ユーザー自身さえも意識していなかった、購入におけるハードルや、

ユーザーが求める心のスイッチ」(インサイト)を見つけ出すことが可能です。

そして、何よりもユーザーを深く知ることで、社内メンバーも、私たちも、

ユーザーの気持ちを理解し、ユーザー視点を持つことが可能になります。

それはその後の競合調査や、自社の強みを確実にユーザーに伝えるための

大きなヒントになるのです。

■1.ジツザイ化とは?

ユーザーの属性・趣味趣向の把握だけでなく、生活分析から、競合との比較の際の

ポイント、購入への背中を押すポイントまでを洗い出す手法となります。

- 顧客は平日と休日、どのような生活をおくっているのか

- 顧客とそのサービスはどこで出会うのか

- 顧客は、そのサービスを利用する本当に目的は何か

- 顧客がWebでどのようにそのサービスを探し、比較し、購入まで、どのような

ポイントを重要視しているのか - 顧客はどのような言葉に反応しているのか

ペルソナとよく似ていると思われるかもしれませんが、ペルソナは複数の

実在するお客様の平均値を抽出した架空のお客様です。

ジツザイ化とは、実在しているお客様の生の声を、そのまま参考にするといった点が違います。

■2.ジツザイ化の具体例

ある健康機器のメーカー様のECサイト制作における、ジツザイ化の事例をご紹介します。

<ターゲット>

- 小さな子供がいる主婦。

- 生活には比較的余裕があり、きちんと品質を見て買い物をするタイプ。

そこで、ジツザイ化ユーザーとして、以下のお二人に協力して頂きました。

- 情報収集をしている段階のユーザーAさん

- そのメーカーのファンであり、インターネットで商品を購入予定のユーザーBさん

<Aさんの場合>

色々なサイトを見た結果、「生協推奨」という商品を扱うサイトで購入しました。

お世辞にもデザイン性が高いとは言えず、購入フォームも使いづらいものでしたので、

ここで買うの?と驚いたのですが、

『どのメーカーもよくわからないし、その中で「生協」というキーワードはとても安心するんです』

と言われました。

これは私たちの目線では、なかなか気づくことができないポイントかもしれません。

初めてその商品を買うときの不安な気持ちまで想像する、ということの重要性を実感した言葉でした。

<Bさんの場合>

既にそのメーカーのファンであるBさんでしたが、ファンであってもメーカーサイトで購入できない、

という結果になりました。

ユーザビリティの悪さももちろん、アフターフォローのわかりにくさや、

付属の消耗品とのセット販売がなかったことが理由でした。

これは、実際にその会社の商品を購入し、使用しているユーザーだからこそわかる

不満であり、ただ第三者がサイトを眺めているだけでは、気付くことが難しいポイントです。

「購入できるポイント」「購入出来ないポイント」が多岐にわたりました。

■3.まとめ

今回は、ユーザーにサイトを見てもらう、というジツザイ化の一部の事例紹介でしたが、

それでもサイト改善において、以下の大きな収穫がありました。

- ユーザー自身も気付いていない、サイトの良い点、悪い点に気づくことができる

- 自社の良さがきちんと伝わっているか、をチェックできる。

- 購入という、ゴールに向かうためにクリアすべきハードルが見えてくる。

- ユーザーが、サイトを見る上で重視するポイントに気づくことができる。

それによって、競合調査の精度をあげることができる

特に、「購入を検討している」顕在ユーザーは、検索→比較→検討の段階を

クリアしており、あとは小さな改善で売上アップにつながる可能性があります。

また、何かのきっかけがあれば興味、関心を抱く「潜在ユーザー」と、すでに検索段階にある

「情報収集ユーザー」にもジツザイ化は有効です。

この層のジツザイ化については、また別の機会でご紹介させて頂きます。

ユーザーの生の声は宝の山です。

しかし、ただアンケートをとれば生の声が集まる、というものではありません。

ユーザーの人物像を徹底分析し、心の動きを細かくヒアリングしていくことが

「ジツザイ化」の成功に極めて重要です。

次回は、ジツザイ化とペルソナの比較について、ユーザーの徹底分析の例を交えて、

詳しくご紹介致します。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

目次

ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |

W | X | Y | Z

キーワード一覧

【 ア行 】

・アイトラッキング

・アカウンタビリティ

・アクセスログ解析

・アップセル

・アドネットワーク

・アルゴリズム

・アドワーズ

・アービトラージサイト

・インサイト

・インスペクション

・インプレッション

・インプレッションシェア

・インプレッション保証型広告

・エスノグラフィ

・閲覧開始ページ

【 カ行 】

・カスタムURL

・カテゴリーマネジメント

・完全一致

・クロスセル

・クリック単価

・検索エンジン

・顧客生涯価値(LTV)

・コンバージョン

・コンバージョンオプティマイザー

・コンテンツネットワーク

・コンピテンシー

・コンプライアンス

・コーポレートガバナンス

【 サ行 】

・最低入札価格

・サイトマップ

・サーチファンネル

・参照サイト

・新規セッション率

・ジツザイ化

・除外キーワード

・スクラップアンドビルド

・ストック・オプション

・ストリーミング広告

・スモールワード

・セグメンテーション

・セッション

・損益分岐点

【 タ行 】

・ダイレクト・マーケティング

・直帰率

・テレマーケティング

・ディスプレイネットワーク

・トップ広告枠

・トレーサビリティー

・ドロップシッピング

【 ハ行 】

・バリューチェーン

・ヒューリスティック

・ビッグワード

・ピンボック

・部分一致

・フリークエンシー

・プロダクトアウト

・ペルソナ

・ベンチマーキング

【 マ行 】

・マッチタイプ

・マーチャンダイジング

・見込み客

・見込み客フォロー

・ミドルワード

・メタタグ

【 ヤ行 】

・ユニークユーザー

・ユーザーエクスペリエンス

・ユーザビリティ

【 ラ行 】

・リコメンド

・離脱ページ

・リピートセッション数

・リーチ

・ロングテール

【 数字 】

【 A 】

【 C 】

・CPA

・CPC

・CPM

・CPO

・CRM

・CTPTマーケティング

・CTR

【 E 】

【 K 】

・KPI

【 L 】

・LPO

【 P 】

【 R 】

・ROI

【 S 】

【 U 】

・USP

カスタムURL

リスティング広告において、個別に設定したキーワードで、個別のランディングページを指定できることです。

例えば、「 EC コンサルティング」と検索してきたユーザー専用にランディングページを指定できます。広告グループ単位でしか変更できなかった広告文を、キーワード毎に設定出来ます。

カテゴリーマネジメント

カテゴリ別に市場動向などを把握し、戦略的・経営的ビジネス単位で管理していくことです。

また、消費者に対する価値を提供する。ということを集中することにより、企業の業績を改善していくことです。

完全一致

検索キーワードを指定するマッチタイプのひとつです。指定したキーワードと訪問者が検索する際に入力したキーワードが完全に一致した場合のみ広告が表示されます。

用例として、キーワードを「コンサルティング」で登録した場合、完全一致では「コンサルティング」と検索された場合しか広告が表示されません。

クロスセル

[英名]cross-sell

ある商品の購入者または購入希望者に対して、その商品に関連する別の商品あるいは

組み合わせ商品など、同時に複数の商品購入につなげることを狙う販売手法です。

顧客あたり購買品目数の向上を目指す販売アプローチです。

関連用語:アップセル

クリック単価

キーワード広告が1回クリックされるごとに、広告主がサービスを提供している会社に支払う料金です。

例えば、1日の予算を600円、広告のクリック単価が12円とした場合は、一日に50回クリックされるまでは広告が表示されます。

検索エンジン

検索エンジンとは、インターネット上に存在している情報(画像、WEBサイト、NEWSなど)を検索する機能を提供しているシステムのことです。

代表的な検索エンジンとして、Google、Yahoo! Japanや、goo等が有名です。

顧客生涯価値(LTV)

顧客生涯価値(LTV=Life Time Value)とは一度の取引だけではなく、取引開始後に1人の顧客との長期的な関係の上で期待できる取引価格を指します。顧客獲得のためのコストを考えると、既存顧客の維持を目指したほうが効率的であるという考え方から、重要視されています。

近年では、事業計画を立てる際には市場シェアだけでなく、顧客シェアを考慮した上で将来を見据えた計画を立てることが求められるため、この顧客生涯価値がひとつの指標として用いられています。

コンバージョン

ウェブサイト上で獲得できる最終的な成果のことを指します。ECサイトであれば商品購入や、情報提供サイトやコミュニティサイトであれば、会員登録などがコンバージョンにあたります。

高額な商品や、法人向けのサービスなど、最終的なゴールまでのハードルが高い場合、資料請求やお問い合わせといった成果がコンバージョンとなります。

コンバージョンオプティマイザー

リスティング広告において、コンバージョントラッキングデータを利用して、指定した上限コンバージョン単価の中で最適化を行うことです。

過去のキャンペーンの情報に基づき、広告表示の機会が発生するごとに、自動的に最適なクリック単価を計算して入札調整を行い、最適化を図ります。

コンテンツネットワーク

Google アドワーズの広告が表示されるネットワークのひとつです。

検索結果画面に掲載されている検索連動型ではなく、コンテンツ連動型広告が掲載される一般のサイトやブログなどの媒体のことです。

コンピテンシー

コンピテンシーとは、能力や適性の意味です。

特定の状況下や、職務において優れた成果・結果を生み出す個人の特性を指していて、人事などの評価基準にもなります。

例えば「知識が豊富」、「失敗が無い」、「企画力に優れている」、「協調性が高い」といった特性などを持ち合わせていることです。

コンプライアンス

コンプライアンスとは、企業の事業活動に関わる法令や企業倫理等の遵守(コンプライアンス) により、適正な事業活動をしていくための仕組みをいいます。

人間の体に例えて言えば、暴飲暴食をせず、適度な運動を欠かさない生活習慣を持つのと同じ意味があります。そうすることで、人間であれば、結果的に医療費がかからず、快適な生活を楽しむことができます。会社ならば、適正な業務習慣により、安いコストで安定経営が実現できることになります。

コーポレートガバナンス

会社統治や企業統治と訳され、企業が社会や個人のために、どのような活動の方向にあるべきかを示す考え方です。

要素として、下記の5つが存在します。

・経営の透明性、健全性、遵法性の確保

・各ステークホルダーへのアカウンタビリティー(説明責任)の重視・徹底

・迅速かつ適切な情報開示

・経営者並びに各層の経営管理者の責任の明確化

・内部統制の確立

最低入札価格

リスティング広告におけるキーワードに対して入札出来る最低価格ラインのことです。これ以下の金額では入札出来ません。

アドワーズの場合だと、キーワードによって金額が異なります。入札時に設定した広告テキストやランディングページとキーワードとの関連性、広告の品質スコアによって決定されるため、広告主によっては同じキーワードでも最低入札価格が違う場合があります。品質スコアの高いキーワードは最低入札価格が低く、入札という点で有利に働きます。

サイトマップ

Webサイト内のページ構成を一目でわかるように一覧表示したものです。

ウェブサイトの「総目次」の役割があります。

サーチファンネル

リスティング広告において、「顧客がどのようにコンバージョンしたのか」など、コンバージョンに間接的に貢献しているアシストキーワードを特定することです。

コンバージョンが発生時に、どのようなプロセスでコンバージョンに至ったのかを理解することが出来ます。

参照サイト

ユーザーが他サイトに貼っているリンクから目的のサイトなどへアクセスした場合、そのサイトへアクセスできるリンクを貼っていた、他サイトのことを指します。

新規セッション率

新規セッション率とは、サイトに初めて訪問したユーザーの割合を指します。

ジツザイ化

[よみ]じつざいか

実際に、実在するお客様の、年齢・性別・実生活の行動パターンを徹底的にヒアリングし、そのユーザーに自社のサイト、競合サイトを利用してもらいます。どの商品を購入し、どのページから離脱するタイミングなどを徹底的に分析した結果をWEBサイトに反映します。

※2010年5月28日(金)『 ジツザイ化 』が商標登録されました。

除外キーワード

広告を表示させないキーワードを指定することです。

例えば「メーカー名 プリンタ」というキーワードを指定する際に、中古の商品を扱っていない場合は、「中古」を除外キーワードに指定します。すると「中古」を含むキーワードで検索した場合、ユーザーの検索結果に広告が表示されないようになります。

スクラップアンドビルド

企業において、効率の悪い部門を整理し新たに部門を設けることや、設備などで老朽化したものを一度廃棄し、新しい設備などに置き換えることです。

例えば、小売業界においては、古くなった店舗や小さな店舗を一度閉店します。そして、同じエリア(地域)で売場面積の大きな新店に置き換えたりすることです。

ストック・オプション

自社株購入権のことです。

企業が、役員や社員に対して、自社株を(将来の一定期間で)あらかじめ決められた価格(=権利行使価格)で購入する権利を与える制度のことです。

将来、市場株価が向上し権利行使価格を上回っていれば、権利付与者は自社株を購入し市場で売却することで売買利益を得ることが出来ます。

ストリーミング広告

ストリーミング広告とは動画をダウンロードしながら再生する広告動画です。 またそれに対して技術基準なども策定されています。

・広告再生中は早送りの機能を使用できないようにする

・広告の最小サイズは300ピクセル×225ピクセルとする

・コンテンツの前に動画を流すプリロール型

・コンテンツの間に流すミッドロール型

・再生時間は最大15秒または30秒以内にする

スモールワード

検索数が非常に少ないワードのことです。クリック数、コンバージョン数も少ないが、その分クリック単価も安い傾向のキーワードです。

スモールワードで、コンバージョン数を増やすことが出来ればとても低い顧客獲得単価となり、ロングテールにおいても重要なキーワードとなります。

セグメンテーション

ユーザーを、同じ性質ごとにグループ分けをする。 例えば、年齢・男女・興味などでグループ分けを行なうことです。

また、マーケティングにおけるセグメンテーションでは、市場の絞込みを行って効率化をはかることが目的です。

セッション

アクセスログ解析においてのセッションとは、ユーザーがサイトを訪れてから、サイトを去るまでのサイト内での行動を表す単位です。

また、30分以上ページが表示されたまま操作しない状態になるとその時点でセッションは切れ閲覧終了とみなされます。再度ページを閲覧した場合(ボタンを押す、リンクを押す、などの操作をした場合)には新しいセッションとしてカウントされます。

損益分岐点

粗利率とコストが等しくなる広告費のことを指し、「粗利益<コスト」なら赤字であり、「粗利益>コスト」なら黒字となります。

例えば、リスティング広告においては、損益分岐点を意識しないと、クリックされればされる程、赤字になるという事態になってしまう可能性があります。

ダイレクト・マーケティング

ダイレクト・マーケティングとは、従来よりも直接的に個々の消費者に広告・販売をする活動のことです。ダイレクトメールや通販カタログの活用、インターネットマーケティングやテレマーケティングがこれにあたります。

近年では消費者ニーズの多様化・細分化を背景に、従来の単一的なマスマーケティングの対になる概念として普及してきています。

直帰率

サイトに訪問したユーザーが、最初に訪れた1ページを見ただけで、ブラウザを閉じたり、

別サイトに移動してしまう比率のことです。

直帰率の高いページは、訪問者のニーズを満たしていない、ページが分かり難いという

可能性が高い、など問題が生じているという仮説を立てられます。

そのため、サイト改善のポイントを発見する指標として使われることが多いです。

テレマーケティング

[よみ]てれまーけてぃんぐ

電話を使って顧客に直接販売することです。 人的販売は大きく外部販売部隊と内部販売部隊に分けることができます。

・外部販売部隊 一般的にセールスパーソンと呼ばれる外勤部隊を指します。

・内部販売部隊 技術サポートとセールスアシスタント、テレマーケターの3つがあります。

テレマーケティングはこの販売部隊の中で、電話に見込み客の開拓や評価を行なうことで外部販売部隊の負担を軽減することを目的とすることです。

ディスプレイネットワーク

Google AdWords広告を登録サイトに表示するサービスです。

検索結果画面に表示する検索連動型ではなく、登録したキーワードに関連したWEBページに幅広くAdWords広告を掲載するため、検索をしているユーザーではなく、WEBサイトを閲覧しているユーザーに広告を表示します。

トップ広告枠

Yahoo!やGoogleにおいて、リスティング広告が上部の網掛けに表示される場所をさしています。

トップ広告枠に表示されることにより、クリック率は格段と上がりますが、「上限入札価格」と「広告品質」が高くなければ、トップ広告枠に表示がされないです。

トレーサビリティー

[よみ]とれーさびりてぃー

あるものの来歴や行方、所在、構成や内容、変化や変更の履歴など確認できることです。"トレース(追跡)ができること"が原義です。

IT業界においては、要求定義書や仕様書、変更履歴、テストや障害の記録、ソースコード、実装などを相互にひも付け、ある変更や欠陥がどの成果物にどう影響しているかを追跡できることです。

ドロップシッピング

[よみ]どろっぷしっぴんぐ

商品(在庫)を持っていなくても、その商品を自由に売れるシステムです。 自身で持っているサイトに、お客様から注文が入れば、メーカーから直接商品を発送する仕組みです。

バリューチェーン

どのプロセスに強みがあるか、流れを踏まえて検討をすることです。

事業活動をプロセス(機能)ごとに分けて、各プロセスの強みや、弱みの改善案を検討をすることです。

ヒューリスティック

[英名]heuristic

ヒューリスティックとは「経験則」という意味で、ユーザビリティエンジニアや

ユーザインターフェースデザイナーが既知の経験則に照らし合わせて

インターフェースを評価し、ユーザビリティ問題を明らかにする発見的解決法です。

「ニールセンのユーザビリティ10原則」が有名です。

ビッグワード

検索数の多い、メジャーなキーワードのことです。検索数が非常に多く、広告コスト、コンバージョンも高い傾向にあります。

入札価格の相場が高いため、広告コストと費用対効果を見極めた運用が必要となります。

ピンボック

[英名]PMBOK : Project Management Body of Knowledge

プロジェクトを遂行する際に、スコープ(プロジェクトの目的と範囲)、時間、コスト、品質、人的資源、コミュニケーション、リスク、調達、統合管理、9つの観点で、マネジメントを行なう手法です。

部分一致

検索キーワードを指定するマッチタイプのひとつです。指定したキーワード以外のキーワードが含まれていたり、複数のキーワードが逆であったりしても、広告が表示されます。

用例として、「EC+コンサルティング」を部分一致で登録すると、「ECコンサルティング企業」や「コンサルティング+ WEB+EC」などの検索に対しても、広告が表示されます。

フリークエンシー

フリークエンシーとは、広告の視聴頻度のことです。つまり、広告に接触した人が平均で何回見ているか示す値です。リーチの単位が%であるのに対して、フリークエンシーは回数で表示されます。

例えば、リーチを15%、フリークエンシーを6.0回とした場合。

限られたターゲットではあるが、何度も広告を露出できたとして、狭く深い展開となります。

広告への到達効果効率を定量的に表す際は、広告到達の広さを表すのがリーチ、深さを表すのがフリークエンシーです。

プロダクトアウト

[英名]Product Out

企業が商品開発・生産・販売活動を行う上で、企業側の都合(論理や思想、感性・思い入れ、技術など)を優先するやり方です。 "作ってから売り方を考える方法"ともいいます。

ペルソナ

[英名]persona

自社の顧客層のプロフィールを詳細に設定して、仮想の顧客像を作り上げ、

その"人"に向けて商品開発、宣伝・販促をするマーケティング手法、

または顧客像そのものを指します。価値観や詳細のライフスタイルを盛り込むのが特徴です。

これにより、顧客への効果的なアプローチや、顧客視点での使い勝手や

デザインを追求することができ、顧客の興味の核心をつく訴求が可能になります。

売り手側でも顧客像を共有することで、認識や目標にズレやブレのない

プロジェクトを進行できるメリットもあります。

ベンチマーキング

自社のビジネスプロセスの非効率な箇所を改善するために、同じプロセスに関する優良・最高の事例(ベストプラクティス)と比較分析を行う手法です。

ベストプラクティスはベンチマーキングする際に参照とする相手を指します。業務改革を効率的に進めるためには、適切なベストプラクティスを選ぶことが重要です。必ずしも同業他社に限らず、改善したいプロセスで飛躍的な効率を実現していることが求められます。

マッチタイプ

リスティング広告において、ユーザーの入力したキーワードと入札したキーワードの一致する条件のことで、部分一致、完全一致、フレーズの3つがあります。

アドワーズでは、上記の他に「フレーズ一致」というマッチタイプも存在します。

マーチャンダイジング

マーチャンダイジングとは、「商品化計画」や「品揃え計画」ということです。 または、「消費者に商品を供給するまでの諸活動」のことです。

マーチャンダイジングは、「5適(ファイブ・ライト)」の実践であるとも言われています。

・最適な商品 (Right Goods)

・最適な時期 (Right Time)

・最適な価格 (Right Price)

・最適な量 (Right Quantity)

・最適な場所 (Right Place)

上記の5つが実践されれば、ロスが排除され、儲かるお店になります。 この5適(ファイブ・ライト)が、マーチャンダイジングにおいて、とても重要なキーワードです。

見込み客

見込み客とは、製品の購入や契約の可能性がある人を意味します。こうした見込み客に効果的なアプローチを行い、顧客に成長させることが売上向上のための要因となります。

見込み客フォロー

見込み客は、そのままでは「購入の可能性がある人」にすぎないため、実際に購入する顧客に変えていく必要があります。この活動を見込み客フォローといいます。

ここで重要となってくるのは、見込み客それぞれにあったアプローチを行うことです。見込み客には興味があるという程度の人から、買おうと決心してタイミングを伺っている人まで様々な状況の人がいます。個々のニーズに合わせて、効果的な提案を行うことも見込み客フォローの活動のひとつです。

ミドルワード

ビックワードとスモールワードの中間に位置するキーワードです。

例えば、「パソコン」をビックワードとし、パソコンの個別番号をスモールワードとなる場合、「メーカー名+パソコン」や「パソコンのブランド名+パソコン」がミドルワードに相当します。

メタタグ

検索エンジンに対して情報を送るhtml記述タグ、そのページの基盤を指定するタグです。

SEO対策として、一般的に

<meta name="keyword" content="keyword1,keyword2,keyword3">

などのhtml記述は、検索エンジンのロボットや、ブラウザへ優位性がある情報として読み取ってもらう効果があります。

ユニークユーザー

指定した期間にサイトを訪問したユーザーが何人だったかを示す言葉です。

ただし、同じユーザーがその期間に何度サイトを訪れても、ユニークユーザー数は1とカウントされますので複数回アクセスしたユーザーをカウントされることはないです。

ユーザーエクスペリエンス

[英名]user experience

商品やサービスの利用体験を通じて、ユーザーが体感する提供価値(おもてなし) のことです。

例えば、ユーザーがサービスを利用した時の楽しさ、ワクワク感など五感で感じ る体験のことです。

ユーザビリティ

[英名]usability

製品やサービスの「使いやすさ」を指します。

どのくらい容易に目的を達成できるか、その製品が持つ機能・性能を

十分に引き出すことができるかといった、ユーザーにとっての有効性、効率性、

満足度を示すものです。

操作性(取り扱いやすさや誤操作の防止)、認知性(直感的な分かりやすさ)、

快適性(心地よさ)、安全性(危険や致命的間違いの防止)などが含まれます。

リコメンド

[英名]recommend

[別名]レコメンデーション

ユーザーの購買履歴、行動から、好みを分析し、各ユーザーごとに興味のありそうな最適な情報を選択

して表示するサービスのことです。

ユーザーにとっては自分の好む情報に効率よくアクセスできる可能性が高まり、情報を提供する側にとってはユーザーの購買率を高めることができるため、顧客満足の向上と販売促進との双方を兼ねたサービスの手法として、急速に普及しつつあります。オンライン書店amazonが有名です。

離脱ページ

離脱ページとは、サイトを訪れたユーザーが最後に閲覧したページを指します。

リピートセッション数

2回以上訪問したユーザーの、期間中(2年間)の訪問回数がリピートセッション数です。

リーチ

リーチとは、広告への到達率のことで、広告を見た人の拡がりを示します。リーチの単位は、%で表示されます。必ず100%以下の数値を取ります。

例えば、リーチが80%、フリークエンシー:2.0回とした場合。

回数は少ないが幅広い層に広告を露出できたとして、広く浅い展開となります

広告への到達効果効率を定量的に表す際は、広告到達の広さを表すのがリーチ、深さを表すのがフリークエンシーです。

ロングテール

特定の分野の売上上位20%の商品が分野全体の80%の売上を上げるという法則。

縦軸に販売数量、横軸にアイテムを販売数量の多い順に並べたグラフを描いた際に、

恐竜の尻尾のようになることからこう呼ばれます。

また、SEOにおいては、検索エンジンからユーザーを自サイトへ導くには、特定のキーワードでの上位表示が

必須であるため、検索数の多くないキーワードで、より多く上位表示させることにより、

検索エンジンからのアクセス数を増やすことへ繋げることを目的とします。

AIDMA

[よみ]アイドマ

消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの一つ。

注意が喚起され(Attention)

↓

興味が生まれ(Interest)

↓

欲しいと思うようになり(Desire)

↓

記憶され(Memory)

↓

最終的に行動(購入や問い合わせ等)に至る(Action)という決定プロセスです。

このプロセスは、Attentionを「認知段階」、Interest、DesireおよびMemoryを「感情段階」、

Actionを「行動段階」の3段階に分けられます。

「どの段階で、誰に対するコミュニケーション」なのかという、マーケティングの基本とも言えるターゲットの選定が重要な要素となります。

AISAS

[よみ]アイサス

消費者の購買決定プロセスを説明するモデルの一つ。

消費者の購買決定にいたるプロセスが「注意」「興味」「検索」「購買」「情報共有」と

5つから成り立つとする理論です。

従来のAIDMA理論に代わり、インターネットを積極的に活用した新しい消費行動プロセスを

盛り込んだ考え方であり、特にEC分野のマーケティングモデルとして使用されます。

消費者の各行動が英語の頭文字で表されており、それぞれ次のような段階を意味しています。

注意が喚起され(Attention)

↓

興味が生まれ(Interest)

↓

検索し(Search) ・・・Yahoo,Googleで情報を検索

↓

最終的に行動(購入や問い合わせ等)に至る(Action)

↓

情報を共有する(Share) ・・・SNS、口コミサイト、掲示板などの投稿

AIDMA理論との違いとして、AISAS理論には、購買に際して吟味したり考慮したりするための

「記憶」の機会が少なく、代わって「検索」と「情報共有」とが購入決定の要因として重要視されています。

※電通の登録商標。

AISCEAS

[よみ]アイシーズ

消費者の購買決定プロセスモデル「AISAS理論」に「比較」と「検討」の行動プロセスを追加し、補完したモデルです。

有限会社アンヴィコミュニケーションズより提唱されたもので、特にインターネットでの購買行動を指して使われます。

注意が喚起され(Attention)

↓

興味が生まれ(Interest)

↓

検索し(Search) Yahoo,Googleで情報を検索

↓

比較し(Comparison)

↓

検討し(Examination)

↓

最終的に行動(購入や問い合わせ等)に至る(Action)

↓

情報を共有する(Share) ・・・SNS、口コミサイト、掲示板などの投稿

Yahoo知恵袋などのQAサイト、「価格.com」や「アットコスメ」など価格比較サイトを活用し、購入の参考にするという行動がまさにこのモデルです。

ASP

[よみ]エーエスピー

[英名]Application Service Provider

アプリケーションサービスプロバイダの略語。

インターネットを経由し、アプリケーションソフトや各種システム機能を顧客にレンタルする事業者

を指します。

利用者はASP業者に利用料金を支払い、ブラウザソフトを経由し、インターネット上でソフトを

利用します。

アプリケーションをレンタル利用することにより、導入費用や手間などを大幅に削減することが

できるメリットがあります。

また、ユーザーのパソコンには個々のアプリケーションソフトをインストールする必要がなくなるので、

企業内の情報システム部門の負担であるアプリケーションのインストールや管理、および、その

アップグレードなどを独自に行わなくて済むようになります。

CPA

[よみ]コストパーアクイジション

[よみ]シーピーエー

[英名]Cost Per Acquisition

成果を獲得するために要した広告コストで、算出方法は、「広告コスト÷獲得成果数」です。

リスティング広告において、キーワード広告ではキーワード単位、広告グループ単位で計算をします。

例えば、あるキーワードにかけたコストが10,000円で、その広告から得られた成果が200件であった場合、一件の顧客獲得単価は、10,000円÷200=50となり、50円です。

CPC

[よみ]コストパークリック

[英名]Cost Per Click

インターネット広告などの、費用対効果を示す指標の1つです。

リスティング広告などウェブ広告におけるユーザーが広告を1クリックするまでにかかるコストのことです。

CPM

[よみ]シーピーエム

[英名]Cost Per Mille

Cost Per Milleの略で、広告を1000回表示するごとに支払う上限額を決められことです。

例えば、CPM広告においては、ユーザーが広告をクリックしたかどうかに関わらず料金が発生しますが、値段を決めているので上限を超えることがないので、比較的広告導入の抵抗が小さく、小規模なネットショップなどでも始めています。

CPO

[よみ]シーピーオー

[英名]Cost Per Order

1人の顧客を獲得するのにかかった費用のことをいい、「注文獲得単価」とも呼ばれます。

注文完了に至るまでのダイレクトメールや広告にいくらかかったかを明確にすることで、広告宣伝費の費用対効果を測定することができます。

CRM

[よみ]シーアールエム

[英名]Customer Relationship Management

直訳すると「顧客関係管理」となり、顧客との長期的な関係の構築を目指す手法を意味します。顧客データベースを基に顧客とのやりとりを管理し、顧客のニーズにきめ細かく対応することでより満足度を高め、収益につなげます。

CRMにはコールセンターによる問い合わせ対応や、ダイレクトメールなどの販促システム、ポイント制の導入などといった要素も含まれます。

CTPTマーケティング

[よみ]シーティーピーティーマーケティング

CTPTマーケティングとは、「個客接近」を徹底するマーケティングです。

・コンセプト(C)

自社・自店の"今売るべき"商品・サービス・コンセプトを明確に理解していること。

・ターゲット(T)

市場・見込み客・個客(個々の顧客、お客様)を明確に捉えていること。

・CとTの合致

コンセプトとターゲットが合致・整合していること。

・プロセス(P)

ターゲットに向けての営業・販売のプロセス(段取り)が緻密に設計できていること。

・ツール(T)

プロセスの中で利用する各種の具体的なツールなどが明確に準備できていること。

市場規模を読み、見込み客の母数をつかむ。その中の、わずかな個客と関係を持ち、それを拡大展開を果たす勝ちパターン(成功の方程式)化し、精度を高めることです。

CTR

[よみ]シーティーアール

[よみ] クリックスルーレイト

[英名]Click Through Rate

CTRとは、インプレッションに対してクリックされた回数の割合のことです。

EC

[よみ]イーシー

[英名]Electronic Commerce

「電子商取引」と訳され、インターネットなどのネットワークを利用して、物品の売買や決済などを行なう取引形態のことを言います。

EC4タイプ分析

取り扱う商品の購入経路、最適な集客方法、成長パターン、ありがちな悩みなどからネットショップ運営の成功パターンを4つに分類するものです。下記が4つのタイプです。

・客層が限られているが競合が少ない「ニッチタイプ」

・商品数が多く、指名買いが中心「有名ブランドタイプ」

・商品数が少なく、衝動買いが多い「オリジナルタイプ」

・指名買いも多く、衝動買いも期待できる「総合タイプ」

eメールマーケティング

[よみ]イーメールマーケティング

メール(主にメールマガジン)を活用して、販売促進やCRM、ブランディング、営業支援などを促進するマーケティング手法です。

KPI

[よみ]ケーピーアイ

[英名]Key Performance Indicator

PIの中でも、重要なものをKPI(Key Performance Indicator)と呼びます。

例:アクセスログ解析の場合では、PVをKPIとするならば、いつまでにどれだけのPVを得られるようにするかを目標に定めます。そして、そのためにどのような改善を行うかを考えることです。

LPO

[よみ]エルピーオー

[英名]Landing Page Optimization

ユーザーが最初に訪れるページを最適化し、会員登録や商品購入など収益につながる何らかの

取引を行う割合(コンバージョン)を高めること。ランディングページ最適化と言われます。

PEST分析

企業活動に影響を与えるマクロな外部環境を「政治」「経済」「社会」「技術」の側面から分析するときに使います。

・Politics=政治的要因

政権交代、法規制の改正、外交問題など

・Economics=経済的要因

景気動向、物価変動、GDP成長率など

・Society=社会的要因

人口動態、世論、流行、教育制度など

・Technological=技術的

新技術の普及、特許など

PI

[よみ]パフォーマンス インディケーターズ

[英名]Performance Indicators

企業の目標や、ビジネス戦略を実現するために設定した、具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標です。

PLC

[よみ]プロダクトライフサイクル

[英名]Product Life Cycle

製品のライフサイクルを考慮して、事業戦略やマーケティング戦略を考える時に使います。

「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」の4つのステージからなるマーケティング方式です。

PM理論

リーダーシップ「P機能(Performance function:目標達成機能)」と「M機能(Maintenance function:集団維持機能)」の、2つの能力要素で構成されているという理論です。

PM理論では、P機能とM機能の2つの能力要素の強弱により、リーダーシップを以下の4つに分類します。

・PM型(統合型)

目標を達成する力があると同時に、集団を維持・強化する力もある。理想的なリーダーシップのタイプです。

・Pm型(専制型)

目標を達成することができるが、集団を維持・強化する力が弱いです。

・pM型(温情型)

集団を維持・強化する力はあるが、目標を達成する力が弱いです。

・pm型(放任型)

目標を達成する力も、集団を維持・強化する力も弱いです。

PPM

"問題児"の事業はどれなのか。 複数事業の現状を知る為の経営分析手法です。

市場成長率と、相対的マーケットシェアから複数の事業を「花形(Star)」「問題児(Problem Child)」「金のなる木(Cash Cow)」「負け犬(Dog)」のどの位置にいるか把握し、どの事業に経営資源を優先的に配分していくのかを検討するときに使います。

・花形(Star)

現在の稼ぎ頭の事業

・問題児(Problem Child)

積極的に投資をし、将来は花形にもっていくべき事業

・金のなる木(Cash Cow)

伸びはないが、楽に利益を確保出来る事業

・負け犬(Dog)

利益が出なくなるまで搾り取る。そのご撤退や売却を検討する事業

ROI

[よみ]リターンオンインベストメント

[英名]Return On Investment

投資したコストに対して得られる利益の割合を示すものです。

例:アクセスログ解析の場合では、キーワード広告のコストに対して、広告のクリック率や他の広告との違いを調べます。その広告によって訪れたユーザーのコンバージョン(商品購入、お問い合わせ)を分析することで、広告効果を明確にするものです。

SEM

[よみ]エスイーエム

[英名]Search Engine Marketing

分かりやすく言うと「検索エンジンをうまく使って集客する」ことです。

具体的な手法としては、検索エンジンの上位にサイトが掲載されるようにするSEOや、Googleのアドワーズといったキーワード連動型広告、有料リスティングサービスの利用が挙げられます。

SEO

[よみ]エスイーオー

[英名]Search Engine Optimization

検索エンジン最適化の略語。

ユーザーが検索エンジンで特定のキーワードで検索した際に、検索結果の上位に表示されるよう

に工夫すること、また、そのための技術を指します。

検索エンジンの検索結果ページで上位に表示されることにより、よりユーザーに注目されやすくなり、

その分だけWebサイトへのアクセスも増え、ひいては取扱商品の売上げの向上なども期待する

ことができます。

STP

[よみ]エスティーピー

どこで誰に売るのか?製品の差別化を考えることです。

・Segmentation(セグメンテーション)

市場を顧客のニーズごとに大きくグループ化することです。

↓

・Targeting(ターゲティング)

自社の強みなどを考慮したうえで、有望なターゲット顧客(グループ)を選択することです。

↓

・Positioning(ポジショニング)

絞り込んだ顧客に応じた製品やサービスの位置づけ(差別化)を検討することです。

上記の3ステップで検討することです。

USP

[よみ]ユーエスピー

自社商品が持つ独自性の強みを意味します。

例えば、リスティング広告においては、USPをランディングページへ盛り込み、ユーザー訴求することでコンバージョン率を劇的に変化させる場合があります。

3C分析

3C分析とは、自社を取り巻く環境を、以下の3つの視点から分析する方法です。

・ 市場(customer) ・ 競合(competitor) ・ 自社(company)

上記3点を徹底的に洗い出すことで、自社の経営課題や成功要因が見えてきます。

Web版3C分析の『競合調査』の目的と、効果的な方法について

【Webコンサルティング_戦略】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.2

◎このコラムで伝えたいこと

- 競合調査の目的

- 競合調査の種類(WEBとリアル両方行う事が重要)

→今回はWEBの競合調査について紹介します。- 競合調査の方法

■Web版3C分析の『競合調査』の必要性と目的

競合調査とは、ライバルとなる会社の商品、サービス、サイトのデザインや機能を調査し、

自社より優れている部分や、特徴的な部分をみつけだすことです。

人は検索エンジンで平均5から8サイトを見て比較すると言われており、つまりユーザーは

商品をインターネット上で購入したり、申し込みや予約をする際、必ず他社競合と自社の

商品、サービスを比較しています。

実際のリアル店舗での比較以上に、Webではお客様はより厳しく比較している、ということが言えます。

その中で勝つためには、競合の良いところを把握し、それを超える必要があります。

そのため、競合のサイト・サービスにおいて、他社の優れている点、参考にするべき点、

優れていない点を比較し、サイト構築におけるコンテンツ、デザイン、商品の見せ方、

集客等のポイントを抽出することが重要です。

■競合調査の種類

競合調査はWebだけてはなく、もしもリアルの店舗がある場合はWebだけではなく、

リアル(店舗や配送サービス)において行うことも大変重要です。

なぜなら、競合においても、リアルでは実現できているのに、Webでは実現できていない

、ということがあるからです。

店舗の調査を含む、リアルの競合調査については、次回ご紹介します。

■「ジツザイ化」が競合調査の大きなヒントになります

また、競合調査をする場合、事前に「ジツザイ化」を行うと、より精度の高い調査が期待できます。

→ジツザイ化とは?というのも、ジツザイ化調査内で自社だけではなく競合においても、顧客がサイトのどこを見ているのか、

どんな言葉に反応し、どんな時に離脱するのか・・といった、サイト上での行動や気持ちが、

実際に生で比較をし、確認することで明らかになるからです。

その上で、サイトにおける重要なポイント、例えば、この商材は使用時の写真が多いほうがいい、

といったポイントを重点的に比較・調査が可能となります。

■競合調査の方法

<1:比較する項目を洗い出す>

可能ならまずジツザイ化を行い、ユーザーの導線と重視するポイントを明らかにします。

※例えば商品を選ぶにあたって、使用するシーンから探せることが重要、など。

競合におけるジツザイ化とは、ジツザイ化したユーザーに課題をだし、自社と競合サイトで

実際に自由に動いてもらうことです。

その際、実際の導線と使いにくい、使いやすい、心を動かされたポイント、話したセリフを

抽出します。

ECサイトの場合は、実際に注文テストまで行い、配送やサポートのサービスまでを

チェックすることがポイントとなります。

<2:比較ポイントをカテゴリにまとめる>

「商品の選び方コンテンツがある」「拡大画像は質感までわかるレベル」など、

ジツザイ化調査で明らかになったポイントを、「集客」「サイト設計」「商品説明」・・・

といった大きなカテゴリにまとめます。

■調査ポイントの一例

【集客】

・ どのような集客を行っているのか?(SEO、リスティング、アフィリエイト)

<サイト設計>

・サイトのコンセプトは何か?

・デザインの特徴は?

・ユーザーに与える印象は?信頼感はあるか?

・導線設計はユーザーのことを考えられているか?

【商品説明】

・ユーザーが納得するためのコンテンツがあるか?

・商品説明の魅力的な見せ方があるか?

・商品の違いがわかりやすいか?

【サービス】

・送料・配送日、返品は? ※ECサイトの場合

・どんなサポートがあるか?

・会員サービスとは?

・他社と比較して魅力的なサービスとは?

<3:比較ポイント毎に採点していく>

各ポイントを縦軸に、各サイトを横軸に設定し、ポイントごとに◎○△×と評価をつけていきます。

この評価には点数が振られており、全て合計すると100点になるように設定します。

最後にサイトごとに合計の点数を算出し、どのサイトが優れ、自分のサイトが

何社中何位かを明確にします。

点数化することで、自社が他社と比べてどの位置にいるのかが明確になります。

また、他社のサイトの良いところ・悪いところも明確になります。

今までは漠然と「A社は有名だし、サイトも綺麗だし参考にしたい」と考えていたのが、

実際はユーザービリティが悪かった・・ということも多々有ります。

■競合調査からわかること

競合調査では、ただ何となくサイトを見ていただけでは気付かなかった、

競合の弱み・強みを知ることができます。

例えば業界内でも顧客にも有名なAというサイトがあります。

その一方で、あまり知られていないBというサイトがあります。

例えばBのサイトでは、写真の使い方が効果的で、使用しているイメージが沸きやすく、

購入意欲が高まりやすい・・・といった様な場合もあるのです。

ただ、デザインが綺麗だから・・とか有名なサイトだから・・・という視点だけではなく、

常にユーザーの視点に立ち、ユーザーが求めている情報があるか?ということを

念頭に置いて調査することが重要です。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

3PL

[よみ]サード パーティー ロジスティクス

[英名]Third Party Logistics

荷物の所有者、または、業務を委託した事業者(荷主)が、第3者であるロジスティクス業者に対して

・顧客へのサービス向上

・物流に関連したコストの削減

・市場競争力の確保

を設定し、物流業務を外部に委託することです。

3PLの業者側には、荷主の物流業務の改善をする提案能力と、荷主と顧客に対し、物に関する情報を、早く正しく伝える為の情報の武装化が求められます。

404エラー

webサイトにおいて、該当ページ(URL)が見つからないときに表示されるエラーのことです。

該当ページ(URL)が見つからないときは、「 404 Not Found 」と表示されることが多いです。

5W1H

5W1Hとは、文章の構成の基本となる要素で、Who(誰が) What(何を) When(いつ) Where(どこで) Why(どうして)といった5つのWに、How(どのように)を加えたものです。一般的に文章やニュース記事などで重要視されますが、これはマーケティングにおいても有効といえます。

5W1Hを活用することで、ターゲットの「購買シーン」や「利用シーン」をイメージしたより効果的な戦略をたてることができます。

アイトラッキング

ユーザーの視線がWEBサイト上の「どの場所・領域」を、「どのくらいの時間」、「どのような軌跡」

で見て、「どうクリックするか」を計測することです。

見ている場所、見ていない場所、導線が明確になるため、デザインや画面設計の問題点など、

でユーザーインタビューやアクセスログ解析では抽出できない問題点が明らかになるというメリットがあります。

アカウンタビリティ

力や権力を持つ人、あるいは企業・行政が、外部のステイクホルダー(利害関係者:企業であれば顧客など、行政であれば管轄地域の住民など)に、自身の行動について事前・事後に説明する責任のことです。

アクセスログ解析

アクセスログ解析とは、サイトへの訪問者がどんなキーワードで検索したのか、どのコンテンツを閲覧したのか、訪問時間や滞在時間はどれくらいだったのかなどのアクセスログを解析することによって、ユーザーの動向を分析することです。

たとえば、滞在時間の短かったページは改良の必要があるのではないかといった問題点の発見や、ユーザーの興味関心がどこにあるのかを仮説立てることができるため、サイトの制作に活かすことができます。

アップセル

[英名]up-sell

ユーザーが求めている商品やサービスに対し、より価値の高い商品や付加価値の高い商品を

提案・販売促進していくことで、顧客単価の向上を目指す販売アプローチ手法です。

関連用語:クロスセル

アドネットワーク

インターネット広告の中で、広告媒体のWebサイトを多数集めて「広告配信ネットワーク」を形成し、その多数のWebサイト上で広告を配信する広告配信手法です。または、そこで形成されたネットワークのことです。

また、ユーザーに対して広告の配信調整が行えることで、PDCAサイクルを十分に回すことができてリスクの少ない広告配信が行えます。

アルゴリズム

アルゴリズムとは、物事を進めていくための明確な手順、特に問題を解くための手順のことです。

また、検索エンジンにおいては、アルゴリズムを使い検索エンジンの検索結果に ついて順位付けを行います。順位付けを行う際には、いくつかの要素に基づきページに順位付けを行っています。

その要素が下記となります。

・検索された言葉が出現される回数が多いこと

・被リンク数(バックリンク)が多いこと

・信頼がおける被リンク数(バックリンク)多いこと

・プログラムが綺麗なこと

・内部対策が行えていること

アドワーズ

アドワーズとは、Googleが提供するPPC型の広告サービスで、ワードを入力して検索したときに検索結果画面の右サイドに表示されているものです。

宣伝したい内容に応じて、検索ワードを設定することができるため、ある程度絞ったターゲットに対しての効果的な宣伝が可能になります。広告料は、広告をクリックした場合に課金されるようになっており、ワードによって単価は異なります。

アービトラージサイト

リスティングにおいて、安いキーワード料金でアクセス数を集め、自サイトの広告などをクリックさせ、高い広告収入を獲得することを目的としてつくられたサイトです。

Yahoo!リスティング広告には、広告出稿者の意図にそぐわないサイトからの流入や、費用対効果に見合わないサイトからの流入を防ぐ機能があります。

インサイト

本質的なニーズや深層心理の事です。

弊社で顧客調査をする際は、実在する生のお客さまへの詳細なヒアリン グと、行動調査を行なう事で、お客さまのインサイト(本質的なニーズや深層心 理)を洗い出します。

インスペクション

インスペクター(専門家)が商品・サービスを体験し、品質実態を評価することです。

インスペクションは、よくユーザーテストと比較されます。 インスペクションは専門家が評価するのに対し、ユーザーテストは一般消費者が評価することです。

インプレッション

WEBサイトに掲載される広告の効果を計る指標の一つです。 また、広告の掲載回数のことで、WEBサイトに訪問者が訪れ、広告が1回表示されることを1インプレッションといいます。

関連用語:インプレッション保証型広告

インプレッションシェア

リスティング広告において、広告を掲載する際に予算が足らなかったことが原因で、広告が表示されなかった指標のことを言います。

Google AdWordsでは、インプレッションシェア損失率として、広告を掲載する際に予算が足らなかったことが原因で、広告が表示されなかった割合を調べることが出来ます。

インプレッション保証型広告

インターネット広告の課金方式の一つです。広告となる文章や画像などが一定回数表示されるまで広告掲載を行なう方式です。

関連用語:インプレッション

エスノグラフィ

インタビューや観察による調査記録をまとめたものです。(行動観察調査)

エスノグラフィは、あえて事前に仮説を立てずに、定性調査を重ねて豊富な情報から仮説を見つけ出すのが特徴です

閲覧開始ページ

閲覧開始ページとは、サイトを訪れたユーザーが最初に閲覧したページを指します。

サイト作りで最初にやるべき、重要なこととは?

【Webコンサルティング_Webサイト設計・制作】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.1

◎このコラムで伝えたいこと

- クライアントへのヒアリング

- ターゲットへのヒアリング

サイト作りで最初にやるべきこと、そして、一番重要なことは、

「ヒアリング」だと考えています。

クライアント、ターゲットユーザに対してヒアリングを行います。

当社の違いは、そのヒアリングする方の人数と、深さです。

■クライアントへのヒアリング

クライアントへのヒアリングは

- サイト担当者

- 営業マン

- お客様サポート

- 配送担当者

- 商品開発者

- 広報担当者

- 社長

:

クライアントのあらゆる関係者に徹底的に話を聞きます。

問題点と、会社の強みを洗い出し、まとめます。

2時間×最低5名~

ヒアリングレポートは50~100ページくらいになります。

クライアントの担当者の方と同じレベルまで、サイトについて

会社について、知り尽くすことが、プロジェクトの成功の鍵となると考えております。

■ターゲットへのヒアリング

メインターゲットとなる実在するユーザへ、徹底ヒアリングを行います。

- 見込み客(まだ買ったことがない方)

- 既存顧客(初級者)(1回のみ買ったことがある方)

- 既存顧客(中級者)(3回買ったことがある方)

- 既存顧客(上級者)(ロイヤルカスタマー)

ターゲットへの徹底ヒアリングは、『ジツザイ化』と言う手法を用いて行います。

「ジツザイ化」とは、ユーザにとって使いやすか、という視点だけでなく、

そのサービスを選ぶ上で、「ユーザが求める心のスイッチ」(インサイト)をみつける手法です。

(ユーザビリティやペルソナを超える、次の新しい手法と考えています。)

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

制作ガイドラインのメリット

【Webコンサルティング_Webサイト設計・制作】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.2

◎このコラムで伝えたいこと

- 制作ガイドラインに沿って作業することで各更新者のスキルに依存しない、

一貫性と品質を維持したWebページが作成できる。- コンサルのノウハウを制作ガイドラインに落とすことで、 成果を出すWebサイトにする。

Webサイトのデザインやユーザビリティの品質は、訪問したユーザーがWebサイトを通じて感じる

企業イメージやユーザーのサイト内の行動に大きく影響を及ぼします。

しかし、Webサイトの更新における問題点として、

・複数の部署/担当者が更新するため、更新者によってデザイン・ライティングの表記が

バラバラである。

・依頼する制作会社によって、ファイル名やCSSの記述方法が異なる。

というのは、現場でよく聞く話です。

そこで、制作ガイドラインを作成し、ルールに沿って運用することをお勧めします。

お客様はシステム開発会社で数百数の商品・サービスを開発・提供しております。

各商品・サービス紹介ページは、複数の部署の多くの担当者が行っているため、文章の記述方法

から文字量・色使いなど、Webサイト全体が統一されていませんでした。

また、リンクに下線がないデザイン仕様になっているため、リンクがある、ということになかなか

気づいてもらえない、というのがユーザビリティ調査でも判明致しました。

ほんの些細な部分ですが、これらがユーザーにストレスを与え、離脱してしまう要因ということ

に意外と運営者は気づきにくいものです。

ユーザビリティやアクセシビリティの観点からのご提案も盛り込んで、以下の様な

制作ガイドラインを策定しました。

・大見出し、中見出し、小見出しの使用ルールの統一

・テキストリンクの前に、マーカー(→)を配置

・アイコンパターンの統一

・機能説明のデザインテンプレート

・強調すべき箇所に目がいくような色配置

さらに、単なる制作ガイドラインにとどまらず、多くのWebサイトを改善してきた当社の

『成果をだすWebサイトにするためのノウハウ』も盛り込んでいます。

本件は、「お問い合わせ数を増やす」というのがお客様の最終目的でしたので、実現させる

ために、具体的に以下のライティングのポイントも追記しています。

・キャッチコピーの内容、文字数

・商品/サービス説明の文章の記載内容(他社との違いや、選ばれる理由等)

お客様から、『一貫したデザイン、ユーザビリティ・アクセシビリティ、コンテンツ内容の品質を

継続的に保つことができ、最終目的である「コンバージョン率をあげる」という目的に貢献

できている』、というご感想を頂戴しました。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

Webコンサルティングレポート・コラム

デジタルワンのコンサルタント・ディレクターが書く、Webサイトに関する

コンサルティングレポート・コラムです。

【戦略】

→ジツザイ化がサイト改善に有効な理由と、その事例

→Web版3C分析の『競合調査』の目的と、効果的な方法について

【Webサイト設計・制作】

→制作ガイドラインのメリット

→サイト作りで最初にやるべき、重要なこととは?

EC構築コンサルティングレポート・コラム

デジタルワンのコンサルタント・ディレクターが書く、ECに関する

コンサルティングレポート・コラムです。

【戦略】

→最新の売れるECサイトのキーワードとは?

→EC事業をスタートさせる上で最初におさえるべきポイントとは?

【システム】

→ECサイト構築時におけるシステムの選び方

→ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方

Web用語集

デジタルワンのコンサルタント・ディレクターが書く、ECに関するWeb用語集です。

目次

ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |

W | X | Y | Z

最新の売れるECサイトのキーワードとは

【EC構築_戦略】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.2

◎このコラムで伝えたいこと

- 最近のECサイトでのリニューアル要望としてキーワードと感じるのは、以下3つです。

1.集客では「ポイント」(会員の囲い込み・リアルとの連動)

2.サイト内では「リコメンド」(お客様ごとに情報をセレクトする)

3.注文後は「定期化」(リピート率アップ)

- ポイントを積極的に使用することで、結果ブランド価値を高めることができるようになる。

ECのリニューアル時や新規立ち上げ時において、お客さまから取り入れたい施策として、ここ最近非常に多く、でてくるキーワードが3つあります。

それは、1つめは集客の強化として「ポイント」、2つめはサイト内の強化として「リコメンド」、3つめは注文後のフォロー強化として「定期化」です。

まず、今回のレポートでは、集客の強化としての「ポイント」についてまとめたいと思います。

ECにおいて「ポイント」制度が導入されることは、特に新しいことではないという印象かもしれません。

ポイントは割引をすることでリピートを促進する、という本来の目的はもちろんあります。

ただし、最新の「ポイント」事情はその目的がより深いものとなっていると言えます。

最新の目的とは、「リアル店舗とECサイトを行き来してもらい、そこから得た情報により付加価値を与えることで、よりお客様の囲い込みをする」ことを狙っています。

2・3年前くらいまでは、リアル店舗はリアル店舗、EC店舗はEC店舗、というように相互の関係をあまりもたせていなかったサイトが多かったのですが、リアルとECを連動させようとしているサイトが増えてきています。

たとえば紀伊國屋書店様は、2010年2月にリアル店舗とEC店舗のポイントカードが連動しました。

これにより、ECサイトのマイページ上で、リアル店舗での購入履歴と、EC店舗での購入履歴を見ることができるようになります。

リアル店舗とEC店舗でお客さまの買い物における行動心理というのは、異なる部分があるものですので、リアル店舗とEC店舗の購入履歴を分析していくことは、よりお客さまにあったレコメンドやアフターフォローなどのサービスを提供できる可能性があるわけです。

これが付加価値となります。

リアル店舗がない場合でも、「リアルとの連動」という例はあります。

たとえばカタログ通販の場合、カタログ上でEC店舗で使えるクーポンをつけることで、ECサイト上へ誘導が可能になります。

■まとめ

ポイントを積極的に使用することで、お客さまへのサービスを向上させ、結果ブランド価値を高めることができるようになるかと思います。

ただ割引だけではなく、お客さまの個人情報をあずかる許可をいただける理由ともなるポイントについて、積極的に使用することは多いに収益をあげる可能性につながると思います。

次は、最新のECキーワードとして、2つめのサイト内「リコメンド」についてまとめます。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

ECサイト構築時におけるシステムの選び方

【EC構築_システム】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.1

◎このコラムで伝えたいこと

- 現在の売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

- 求める機能があるか?・・・『モノを売る』以外の目的に応じたシステム選びが重要。

- 将来的な戦略に対応できる拡張性を持っているかが重要。

ECサイト構築を行う上で、避けて通れないのは『どのような形態でECサイトを立ち上げるのか?』ということです。

そもそもモールにすべきなのか、ASPにするべきなのか、EC構築パッケージを使うべきなのか、全て1から構築するべきなのか・・・・? このようなご相談を受けることが非常に多いです。

そこで、独自ドメイン今回はECサイト構築を行う上で重要な、ECシステム選定のポイントをご紹介します。

■1.現在のEC売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

まず選ぶ基準に挙げられるのが価格です。

現在、ECにおける年間売上額はいくらでしょうか。また、今後いくらの売上を見込んでいますか?

| EC構築パッケージ | カスタマイズ | ASP | |

|---|---|---|---|

| 1.セキュリティ | ○ |

△ |

× |

| 2.機能 | ○ |

◎ |

× |

| 3.大手サイト実績 | ◎ |

◎ |

× |

| 4.システムが対応可能な EC売上規模 |

小~大 |

大 |

小 |

| 5.価格 | 中 |

高 |

低 |

上の表は、ECサイトを構築する際のシステムを比較したものです。

価格の行を見ると、一番高価なのがフルカスタマイズによるECシステム(スクラッチ開発ともいいます)で、逆に一番安いのはASPです。

現在月商が50万円なのに、数千万円かかるフルカスタマイズシステムを選択するのは、

コストを回収するのが難しく、また月商が1億円なのに月額数千円のASPとなると、サーバー負荷や機能の少なさがネックになってきます。

パッケージ、フルカスタマイズ、ASPとそれぞれ主に対象としている売上規模というのがありますので、まずは自社の売上がどこに相当するのかを見極める必要があります。

売上げ規模からシステムを選ぶ場合、売上げの目安としては、ASPは、~5000万円くらいまで、パッケージは ~1億円くらいまで、カスタマイズは、1億円~、というイメージとなります。

※ただECを立ち上げたばかりで、大きく売上があがる見込みがある場合は、最初からコストをかけて作り込む場合もあります。

ここで、各システムのメリットデメリットについてご紹介します。

●EC構築パッケージ

基本のEC機能を備えたパッケージソフトです。

【メリット】

・導入が比較的容易

・自社サーバー、独自ドメインでの運用が可能。

・顧客情報を自社に蓄積することができる。

・カスタマイズすることで、自社の業務フローに合わせたシステムとなる。

【デメリット】

・汎用的に使用できるように設計されているため、会社によっては不要な機能や物足りない機能がある。

●フルカスタマイズ

0から機能やスペックを作り上げていき、そのサイト専用のシステムを構築していく方法です。

【メリット】

・その会社独自の業務フローにあわせたシステムが構築可能。

・細かな機能まで好みに応じて作ることが可能。

【デメリット】

・何の機能が必要で、それはどのような機能かというのをゼロから作り上げる為、仕様決め、プログラム実装ともに時間とコストがかかる。

・既存のシステムをベースにしていないため、不具合が多くなる可能性がある。

※パッケージやASPの場合、バグはある程度出尽くされている場合が多い。

・独自の仕様となるため、ドキュメントの保管や引継を徹底に行う必要がある。

●ASP

簡単にいうと、買い物カゴのシステムをレンタルする方法です。

【メリット】

・導入が容易

⇒ネットワークを介して利用するため、自社のサーバへのインストールなどが不要。

・低価格(数千円~10万円)

【デメリット】

・機能や容量に制限がある。

・顧客情報を抽出、保存できないことが多い。

・自社の業務フローに合わせたカスタマイズが不可。

・デザインの自由度が低い。

■2.現在のEC売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

ECを始める以上、「何かを売る」のが第一の目的であることと思います。

しかし、実際には以下の様な第二の目的があることが多いです。

- ブランドのファンづくり

- 自社媒体としての育成

- 物流・基幹システムとの連携による運用コスト削減

- 高度なセキュリティ対策など

このような目的によっても、システムの選び方は異なってきます。

ブランドのファン作りをしたいのであれば、会員機能が充実しているか。また、既存の基幹システムや物流と連携させたいならば、データのインポート、エクスポートが容易なシステムで、基幹システムとのインターフェースを修正できる仕組みになっているのか・・。

物を売る以外に、ECサイトに求める目的が何かを明確にしてから、システムを選定することが重要です。

■3.将来的な戦略に対応できる拡張性を持っているかが重要。

ECサイトは作って終わり、ではありません。

特に新規にECサイトを立ち上げる際は、リリース後にPDCAを回していくことで、必要な追加機能が見えてくることが多々有ります。

そのためにも、将来的に拡張性があるシステムを選ぶことが重要です。

例えば、「○○機能」と独立したモジュールになっており、組み込むことで機能を追加できるシステム、またカスタマイズの実績が多くあり、うまく流用することで短納期・低コストでのカスタマイズが可能なシステムなど、長期的にECサイトを育てる時には、機能を拡張していけるシステムというのが必要になってきます。

■4.まとめ

ここまで、価格・機能・拡張性が重要であるとご紹介してきました。

もちろんこれ以外にも、ECのシステムを選ぶにあたっては、沢山の選択基準があります。

セキュリティ、使いやすさ、会社の信頼度・・・。

(参考:ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方もご覧下さい。)

しかし、まずはどのタイプのECシステムがふさわしいのかを、『ECサイトをつくる目的』『ECサイトの戦略と売上計画』を考慮した上で前述した3つのポイントから選び、そこから細かな比較をしていくことをおすすめします。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方

【EC構築_システム】EC構築 コンサルティングレポート・コラム no.2

◎このコラムで伝えたいこと

- システムの機能だけではなく戦略、運営の視点を持って選定すること。

- システム提供元が信頼できる業者か確認すること。

ECサイト構築を行う上で、どのようなポイントを見てASPシステムを選んだら良いのか、

よく分からないという質問をよく頂きます。

そこで、今回はECサイト構築を行う上で重要なASPシステム選定の2つのポイントをご紹介します。

■1.ECサイト構築における戦略・運営の視点を持つ

ECのASPシステムを選定する際には金額や機能を先に考えるのではなく、

まずECサイトを利用して誰に対して何をどのように売っていきたいか、更新は社内で行うのか、

外部のシステムと連携をさせるのかなど戦略・運営の視点から考えて選定することが重要です。

1.エンドユーザに最適な決済方法の提供が可能か?

10代、20代の若年層がターゲットであれば、ネットコンビニ払いやコンビニ窓口払いは不可欠であるなど

ユーザによっては利用する決済方法が異なります。

従って、自社のターゲットユーザの特性を理解した上で選択する必要があります。

決済には主に以下の方法があります。

- クレジットカード決済

- 銀行振込

- 郵便振替

- 代金引換

- ネットコンビニ

- コンビニ窓口払い

- ネットバンク

- その他(エディ、ペイジー)

ECのASPシステムには、各決済について対応しているもの・していないものもありますので、

今後対応する可能性のある決済方式の有無についても確認しておく必要があります。

2.将来的なカスタマイズが可能か?

ECサイトを運営されているお客様の多くが、将来的に機能を拡張したいと考えています。

後のカスタマイズが可能かどうか必ず確認する必要があります。

ご要望としてよくあるカスタマイズ例については以下のものがあります。

<エンドユーザ向け>

- 商品の定期購入機能

- 商品一覧での絞り込み検索機能

- 商品詳細ページでのレコメンド(おすすめ商品)表示機能

- 複数ECサイトの一括管理機能

- 基幹システムとの連携機能

- 他システムから書き出された商品情報データの自動書き換えアップロード機能

3.デザインの自由度はあるのか?

デザインは、個性的で印象に残るようなものにしたい、

自社ブランドを強く訴求し他社との差別化を強く図りたいなどの場合に非常に重要なポイントです。

デザインについては、以下のポイントについて確認する必要があります。

- デザインテンプレートの点数について

- デザインのフルカスタマイズについて

■2.信頼できる業者を選ぶ

多くの企業の担当者様は、機能や金額だけを確認してシステムを選定されているケースが多く、

システムを提供している業者が信頼できるかどうかまで確認することがあまりないようです。

しかし、ASPシステムを提供している業者の多くは、比較的小規模であり、

倒産などによるシステムのサービス利用停止や個人情報の流出というリスクを考え、

信頼できる業者を選定することが重要です。

<確認するべきポイント>

1.会社規模

・資本金や設立年、従業員数について

2.導入実績

・導入実績件数や大手実績の有無について

3.売上げ規模

・導入先ECサイトの売上げ(月商 / 年商)について

4.問合せ対応(電話、メールの両方)

・問合せ対応のスピードや品質について

5.セキュリティ

・プライバシーマークの有無について

■3.まとめ

ECサイト構築において、システムは一度導入したら、簡単には変えることができません。

必要以上に運用の手間がかかったり、ランニングコストが高かったりすることは、

ECサイトを成長させていく上で、リスクとなります。

1年後、3年後と先を見据えた戦略、ターゲットなどから優先となる機能を決め、

そして信頼できる業者であるかどうかを確認し、システムを選定するようにしましょう。

←Webコンサルティングレポート・コラム トップへ戻る

2013年2月 7日

3.PDCA型Eコマース事業「実践型」収益向上支援コンサルティング

3.PDCA型Eコマース事業「実践型」収益向上支援コンサルティングの原稿が入ります。3.PDAC型Eコマース事業「実践型」収益向上支援コンサルティングの原稿が入ります。3.PDAC型Eコマース事業「実践型」収益向上支援コンサルティングの原稿が入ります。2.Eコマースサイト構築支援コンサルティング

※こちらのサービスは原則、1.Eコマース事業戦略策定支援コンサルティングとセットでご提供となります。

「1.Eコマース事業戦略策定支援コンサルティング」の『戦略(勝利のシナリオ)』をベースに、サイト企画設計、デザイン、システム要件定義を行なってゆき「売れるお店」を構築します。

当社の役割は「プロデューサー&ディレクター」ですので、社内のデザイン・制作部門やシステム部門のスタッフの皆様とプロジェクトを組ませていただき進めてゆきます。

勿論、デザイン・制作・システム開発とサイト構築をまるごとをお任せいただくことも可能です。

徹底したユーザー思考のサイト作りを行います。

Eコマースサイト構築のポイント

- (1)EC事業をスタートさせる上でおさえるべきポイントとは

- (2)サイト作りで最初にやるべきこと、一番重要なことは

- (3)ECサイト構築時におけるシステムの選び方

- (4)ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方

- (5)制作ガイドラインのメリット

- (6)ポイント導入が結果ブランド価値を高める。

(1)EC事業をスタートさせる上でおさえるべきポイントとは

- ・EC事業計画を決める前にまずは、競合調査として、競合で注文してみると新サイトへのたくさんのヒントがある。

- ・EC事業計画(シミュレーション)では、「プロモーション費用」の項目が重要

- ・EC戦略は新ターゲット手法「ジツザイ化」の実践が重要。

- ・ECシステムを選ぶ上では、「モール・ASP・開発」それぞれのメリット・デメリットを理解して決める。

戦略コンサルティングのコーナーで説明させていただきました通り、自社の直販での販路拡大のためにEコマース事業をスタートするというお客さまがどんどん増えておりますが、

「EC事業をスタートする上で、何から始めればいいのか」

というご質問をよくいただきますので、そのポイントをまとめてみました。

最初におさえるべきポイントは以下5つです。重要なポイントを最初に検討し、Eコマース事業をスムーズにスタートさせましょう。

1.市場調査・マーケティング調査を実施する。

調査の中では、戦略を導く上で3C分析が効果的です。

その中でも、まず最初に「競合調査」を行いましょう。

<確認するべきポイント>

- ・業界のEC市場はどうなっているのか?(市場の売上げ、拡大比率、浸透率など)

- ・競合の売上規模はどのくらいか?

- ・競合・類似企業のEC戦略はどのようなものか?

実際に注文して、サービスを実感してみることがポイントです。

2.ECサイト構築・運営における事業計画(事業シミュレーション)をつくる

最初に、事業におけるシミュレーションをすることにより、「お金(事業計画)」についておさえておきましょう。

<確認するべきポイント>

- ・一体どのくらいの初期投資・年間予算がかかるのか?

- ・最大の赤字となる時点でのコストはどのくらいか?

- ・どのタイミングで黒字化させるのか?

費用は主に、「プロモーション費用」「人件費」「システム運用費」の3つの項目で大きく変動します。とくに「プロモーション費用」計画が売上げやコストに大きく影響します。

3.Eコマース戦略を設計する

どのような戦略でスタートするのか、まずは想定できる範囲で以下について、整理します。

<確認するべきポイント>

- ・どのような商品を売るのか?

- ・何を強みとするのか?

- ・誰をターゲットとするのか?

- ・どのようなサービスとするのか?(送料・支払方法・定期購入等)

- ・どのようなコンセプトとするのか?

特に、「誰に」という部分が重要です。

最近の新手法「ジツザイ化」が成功のキーワードとなります。

4.運用体制を決める

ECサイト運用において、社内ですべてを行うのか、または専門となる他社へ一部委託するのか、を検討しましょう。

<確認するべきポイント>

- ・社内ではどの範囲までを担当し、何人体制で運営するのか?

(担当者例:企画、マーケティング、MD、受注管理、配送、サポート、経理) - ・社外にはどの範囲まで外注するのか?

- ・運用にどのくらいのコストをかけるのか?

運用体制を決める上で、まずはECの運用の流れを知り体制を決めることが重要です。運用の流れを知ることで、何人必要なのか?がイメージをすることができます。

5.Eコマースシステムを決める

ECを構築するシステムの選択は、EC事業拡大にむけて、非常に重要なポイントです。

<確認するべきポイント>

- ・どのシステムを利用するのか?

※ECのシステムを選ぶ上では、3つ選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットがあります。

- ①モールに出店する(楽天・yahoo!ショッピング等)

- ②すでにあるパッケージシステムを安くレンタルして、自社の店舗とする(ASPシステム利用)

- ③Eコマース用のパッケージソフトを使う

- ④パッケージシステムをカスタマイズする、または一から開発するのか(カスタマイズ開発、またはスクラッチ開発)

(2)サイト作りで最初にやるべきこと、一番重要なことは

それは「ヒアリング」だと考えています。

クライアント、ターゲットユーザに対してヒアリングを行います。 当社の違いは、そのヒアリングする方の人数と、深さです。

1.クライアントへのヒアリング

クライアントへのヒアリングは、

- ・サイト担当者

- ・営業マン

- ・お客様サポート

- ・配送担当者

- ・商品開発者

- ・広報担当者

- ・社長

まで、クライアントのあらゆる関係者に徹底的に話を聞きます。そして、問題点と、会社の強みを洗い出し、まとめます。

2時間×最低5名~、ヒアリングレポートは50~100ページくらいになります。

クライアントの担当者の方と同じレベルまで、サイトについて会社について知り尽くすことが、プロジェクトの成功の鍵となると考えております。

2.ターゲットへのヒアリング

メインターゲットとなる実在するユーザへ、徹底ヒアリングを行います。

- ・見込み客(まだ買ったことがない方)

- ・既存顧客(初級者)(1回のみ買ったことがある方)

- ・既存顧客(中級者)(3回買ったことがある方)

- ・既存顧客(上級者)(ロイヤルカスタマー)

ターゲットへの徹底ヒアリングは、『ジツザイ化』と言う手法を用いて行います。

『ジツザイ化』とは、詳しくは「事業戦略策定支援コンサルティング」のページをご覧いただきたいのですが、ユーザにとって使いやすか、という視点だけでなく、そのサービスを選ぶ上で、「ユーザが求める心のスイッチ」(インサイト)をみつける手法です。(ユーザビリティやペルソナを超える、次の新しい手法と考えています。)

(3)ECサイト構築時におけるシステムの選び方

- ・現在の(計画上の)売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

- ・求める機能があるか?・・・『モノを売る』以外の目的に応じたシステム選びが重要。

- ・将来的な戦略に対応できる拡張性を持っているかが重要。

ECサイト構築を行う上で、避けて通れないのは『どのような形態でECサイトを立ち上げるのか?』ということです。

そもそもモールにすべきなのか、ASPにするべきなのか、EC構築パッケージを使うべきなのか、全て1から構築するべきなのか・・・・? このようなご相談を受けることが非常に多いです。

そこで、今回は、独自ドメインでECサイト構築を行う上で重要な、ECシステム選定のポイントをご紹介します。

1.現在のEC売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

まず選ぶ基準に挙げられるのが価格です。

現在、ECにおける年間売上額はどれくらいでしょうか。また、今後どれくらいの売上を見込んでいますか?

| EC構築パッケージ | スクラッチ開発 | ASP | |

|---|---|---|---|

| 1.セキュリティ | ○ | △ | × |

| 2.機能 | ○ | ◎ | × |

| 3.大手サイト実績 | ◎ | ◎ | × |

| 4.システムが対応可能な EC売上規模 |

小~大 | 大 | 小 |

| 5.価格 | 中 | 高 | 低 |

上の表は、ECサイトを構築する際のシステムを比較したものです。

価格の行を見ると、一番高価なシステムがフルカスタマイズによるECシステム(「スクラッチ開発」といいます)で、逆に一番安いのはASPです。

現在月商が50万円なのに、数千万円かかるスクラッチ開発を選択するのは、 コストを回収するのが難しく、また月商が1億円なのに月額数千円のASPとなると、サーバー負荷や機能の少なさがネックになってきますので、パッケージ、スクラッチ開発、ASPと、それぞれが対象としている売上規模がありますので、まずは自社の売上規模がどの層に相当するのかを見極める必要があります。

売上げ規模からシステムを選ぶ場合、年間売上げの目安としては、「ASP:~10億円」くらいまで、「パッケージ:10億円~100億円」くらいまで、「スクラッチ開発:100億円~」、というイメージとなります。

※ただEコマース事業を立ち上げたばかりではありますが、急激に売上が向上する見込みの場合は、最初から多額のコストをかけて作り込む場合もあります。

ここで、各システムのメリットデメリットについてご紹介します。

●EC構築パッケージ

基本のEC機能を備えたパッケージソフトです。

- 【メリット】

- ・導入が比較的容易

- ・自社サーバー、独自ドメインでの運用が可能。

- ・顧客情報を自社に蓄積することができる。

- ・カスタマイズすることで、自社の業務フローに合わせたシステムとなる。

- 【デメリット】

- ・汎用的に使用できるように設計されているため、会社によっては不要な機能や物足りない機能がある。

●フルカスタマイズ(スクラッチ開発)

0から機能やスペックを作り上げていき、そのサイト専用のシステムを構築していく方法です。

- 【メリット】

- ・その会社独自の業務フローに合わせたシステムが構築可能。

- ・細かな機能まで好みに応じて作ることが可能。

- 【デメリット】

- ・どんな機能が必要で、それはどのような機能かという仕様をゼロから作り上げる為、仕様決め、プログラム実装ともに時間とコストがかかる。

- ・既存のシステムをベースにしていないため、不具合が多くなる可能性がある。

※パッケージやASPの場合、バグはある程度出尽くされている場合が多い。 - ・独自の仕様となるため、ドキュメントの保管や引継を徹底に行う必要がある。

●ASP

簡単にいうと、買い物カゴのシステムをレンタルする方法です。

- 【メリット】

- ・導入が容易

⇒ネットワークを介して利用するため、自社のサーバへのインストールなどが不要。 - ・低価格(数千円~10万円程度)

- 【デメリット】

- ・機能や容量に制限がある。

- ・顧客情報を抽出、保存できないことが多い。

- ・自社の業務フローに合わせたカスタマイズが不可。

- ・デザインの自由度が低い。

2.現在のEC売り上げ規模とシステム価格の兼ね合いで選ぶ。

Eコマース事業を始める以上「何かを売る」のが第一の目的であることと思います。

しかし、実際には以下の様な第二の目的があることが多いです。

- ・ブランドの「ファンづくり」

- ・自社媒体としての育成

- ・物流・基幹システムとの連携による運用コスト削減

- ・高度なセキュリティ対策など

このような目的によっても、システムの選び方は異なってきます。

ブランドのファン作りを行うのであれば、会員機能が充実しているか。また、既存の基幹システムや物流と連携させるならば、データのインポート、エクスポートが容易なシステムで基幹システムとのインターフェースを修正できる仕組みになっているのか・・

物を売る以外に、ECサイトに求める目的が何かを明確にしてから、システムを選定することが重要です。

3.将来的な戦略に対応できる拡張性を持っているかが重要。

Eコマースサイトは「作って終わり」ではありません。

特に新規にEコマースサイトを立ち上げる際は、リリース後にPDCAを回していくことで初めて必要な追加機能が見えてくることが多々有ります。

そのためにも、将来的に拡張性があるシステムを選ぶことが重要です。

例えば、オプションの「○○機能」は独立したモジュールになっており、組み込むことで機能を追加できるシステム、またカスタマイズの実績が多くあり、うまく流用することで短納期・低コストでのカスタマイズが可能なシステムなど、長期的にECサイトを育てる時には、機能を拡張していけるシステムというのが必要になってきます。

4.まとめ

ここまで、価格・機能・拡張性が重要であるとご紹介してきました。

もちろんこれ以外にも、Eコマースのシステムを選ぶにあたっては、沢山の選択基準があります。セキュリティ、使いやすさ、会社の信頼度・・・。

(参考:ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方もご覧下さい。)

しかし、まずはどのタイプのEコマースシステムがふさわしいのかを、『Eコマースサイトをつくる目的』『Eコマースサイトの戦略と売上計画』を考慮した上で前述した3つのポイントから選び、そこから細かな比較をしていくことをおすすめします。

(4)ECサイト構築時におけるASPシステムの選び方

- ・システムの機能だけではなく戦略、運営の視点を持って選定すること。

- ・システム提供元が信頼できる業者か確認すること。

ECサイト構築を行う上で、どのようなポイントを見てASPシステムを選んだら良いのかよく分からないという質問をよく頂きます。

そこで、今回はECサイト構築を行う上で重要なASPシステム選定の2つのポイントをご紹介します。

1.ECサイト構築における戦略・運営の視点を持つ

ECのASPシステムを選定する際には金額や機能を先に考えるのではなく、まずECサイトを利用して誰に対して何をどのように売っていきたいか、更新は社内で行うのか、外部のシステムと連携をさせるのかなど戦略・運営の視点から考えて選定することが重要です。

<確認するべきポイント>

①エンドユーザに最適な決済方法の提供が可能か?

10代、20代の若年層がターゲットであれば、ネットコンビニ払いやコンビニ窓口払いは不可欠であるなどユーザによっては利用する決済方法が異なります。従って、自社のターゲットユーザの特性を理解した上で選択する必要があります。 決済には主に以下の方法があります。

- ・クレジットカード決済

- ・銀行振込

- ・郵便振替

- ・代金引換

- ・ネットコンビニ

- ・コンビニ窓口払い

- ・ネットバンク

- ・その他(エディ、ペイジー)

EコマースのASPシステムには、上記各決済方法に「対応しているもの」と「していないもの」がありますので、現在及び今後対応する可能性のある決済方式の有無についても確認しておく必要があります。

②将来的なカスタマイズが可能か?

ECサイトを運営されているお客様の多くが、将来的に機能を拡張したいと考えていますので、後々のカスタマイズが可能かどうかも必ず確認する必要があります。

ご要望としてよくあるカスタマイズ例については以下のものがあります。

<エンドユーザ向け>

- ・商品の定期購入機能

- ・商品一覧での絞り込み検索機能

- ・商品詳細ページでのレコメンド(おすすめ商品)表示機能

<管理ユーザ向け>

- ・複数ECサイトの一括管理機能

- ・基幹システムとの連携機能

- ・他システムから書き出された商品情報データの自動書き換えアップロード機能

③デザインの自由度はあるのか?

デザインは、個性的で印象に残るようなものにしたい、自社ブランドを強く訴求し他社との差別化を強く図りたいなどの場合に非常に重要なポイントです。

デザインについては、以下のポイントについて確認する必要があります。

- ・デザインテンプレートの点数について

- ・デザインのフルカスタマイズについて

2.信頼できる業者を選ぶ

多くの企業のご担当者様は、機能や金額だけを確認してシステムを選定されているケースが多く、システムを提供している業者が信頼できるかどうかまで確認することがあまりないようです。

しかし、ASPシステムを提供している業者の多くは、比較的小規模であり、倒産などによるシステムのサービス利用停止や個人情報の流出というリスクを考え、信頼できる業者を選定することが重要です。

<確認するべきポイント>

- ①会社規模

- ・資本金や設立年、従業員数について

- ②導入実績

- ・導入実績件数や大手実績の有無について

- ③売上げ規模

- ・導入先ECサイトの売上げ(月商 / 年商)について

- ④問合せ対応(電話、メールの両方)

- ・問合せ対応のスピードや品質について

- ⑤セキュリティ

- ・プライバシーマークの有無について

3.まとめ

ECサイト構築において、システムは一度導入したら、簡単には変えることができません。 必要以上に運用の手間がかかったり、ランニングコストが高かったりすることは、ECサイトを成長させていく上で、リスクとなります。

1年後、3年後と先を見据えた戦略、ターゲットなどから優先となる機能を決め、そして信頼できる業者であるかどうかを確認し、システムを選定するようにしましょう。

(5)制作ガイドラインのメリット

- ・制作ガイドラインに沿って作業することで各更新者のスキルに依存しない、一貫性と品質を維持したWebページが作成できる。

- ・コンサルのノウハウを制作ガイドラインに落とすことで、成果を出すWebサイトにする。

Webサイトのデザインやユーザビリティの品質は、訪問したユーザーがWebサイトを通じて感じる企業イメージやユーザーのサイト内の行動に大きく影響を及ぼします。

しかし、Webサイトの更新における問題点として、

- ・複数の部署/担当者が更新するため、更新者によってデザイン・ライティングの表記がバラバラである。

- ・依頼する制作会社によって、ファイル名やCSSの記述方法が異なる。

というのは、現場でよく聞く話です。

そこで、制作ガイドラインを作成し、ルールに沿って運用することをお勧めします。

お客様はシステム開発会社で数百数の商品・サービスを開発・提供しております。

各商品・サービス紹介ページは、複数の部署の多くの担当者が行っているため、文章の記述方法から文字量・色使いなど、Webサイト全体が統一されていませんでした。

また、リンクに下線がないデザイン仕様になっているため、リンクがある、ということになかなか気づいてもらえない、というのがユーザビリティ調査でも判明致しました。

ほんの些細な部分ですが、これらがユーザーにストレスを与え、離脱してしまう要因ということに意外と運営者は気づきにくいものです。

ユーザビリティやアクセシビリティの観点からのご提案も盛り込んで、以下の様な制作ガイドラインを策定します。

- ・大見出し、中見出し、小見出しの使用ルールの統一

- ・テキストリンクの前に、マーカー(→)を配置

- ・アイコンパターンの統一

- ・機能説明のデザインテンプレート

- ・強調すべき箇所に目がいくような色配置

さらに、単なる制作ガイドラインにとどまらず、多くのWebサイトを改善してきた当社の『成果をだすWebサイトにするためのノウハウ』も盛り込みます。

例えば「お問い合わせ数を増やす」という目的の場合、それを実現させるために以下のライティングのポイントも追記します。

- ・キャッチコピーの内容、文字数

- ・商品/サービス説明の文章の記載内容(他社との違いや、選ばれる理由等)

お客様から『一貫したデザイン、ユーザビリティ・アクセシビリティ、コンテンツ内容の品質を継続的に保つことができ、最終目的である「コンバージョン率をあげる」という目的に貢献できている』など多くのご感想を頂戴しています。

(6)ポイント導入が結果ブランド価値を高める。

Eコマースサイトのリニューアル時や新規立ち上げ時において、お客さまから取り入れたい施策として多くご要望をいただくのは以下の3つです。

- 集客の強化としての「ポイント」(会員の囲い込み・リアルとの連動)

- サイト内の強化としての「リコメンド」(お客様ごとに情報をセレクトする)

- 注文後のフォロー強化としての「定期化」(リピート率アップ)

です。

ここでは、例として、集客の強化としての「ポイント」について述べたいと思います。

ECにおいて「ポイント」制度が導入されることは、特に新しいことではないという印象かもしれません。ポイントは割引をすることでリピートを促進する、という本来の目的はもちろんあります。但し、最近の「ポイント」事情はその目的がより深いものとなっていると言えます。

最近の目的とは、「リアル店舗とECサイトを行き来してもらい、そこから得た情報により付加価値を与えることで、よりお客様の囲い込みをする」ことを狙っているということです。

4~5年くらい前までは、リアル店舗はリアル店舗、EC店舗はEC店舗、というように相互の関係をあまり持たせていなかったサイトが多かったのですが、リアルとECを連動させようとしているサイトが当たり前になってきています。

たとえば、当社がご支援させていただきました紀伊國屋書店様は、2010年2月にリアル店舗とEC店舗のポイントカードが連動しました。これにより、ECサイトのマイページ上で、リアル店舗での購入履歴と、EC店舗での購入履歴を見ることができるようになりました。

リアル店舗とEC店舗でお客さまの買い物における行動心理というのは、異なる部分があるものですので、リアル店舗とEC店舗の購入履歴を分析していくことは、よりお客さまに合ったレコメンドやアフターフォローなどのサービスを提供できる可能性があるわけです。 これが付加価値となります。

リアル店舗がない場合でも、「リアルとの連動」という例はあります。 たとえばカタログ通販の場合、カタログ上でEコマース店舗でも使えるクーポンをつけることで、Eコマースサイト上へ誘導が可能になるという訳です。

つまり、ポイントを積極的に使用することで、お客さまへのサービスを向上させ、結果ブランド価値を高めることができるようになるかと思います。

ただ割引だけではなく、お客さまの個人情報を預かる許可をいただける根拠ともなり得る「ポイント」について、積極的に使用することは多いに収益を向上させる可能性につながると思います。

1.Eコマース事業戦略策定支援コンサルティング(単独ご提供可能)

Eコマース事業戦略は、店舗戦略やリアルの営業戦略と同じ「営業戦略」です。ですので、当社独自の「Web版3C分析」「ジツザイ化」を徹底的に行い、『戦略(勝利のシナリオ)』を設計をしてゆきます。

この『戦略(勝利のシナリオ)』は、サイト企画設計やシステム要件定義は勿論のこと、商品戦略や集客戦略、配送業務やリピート戦略まで、すべての領域において一貫した指針になりますので、非常に重要なパートになります。

店舗作りを行うのに、営業活動を始めるのに、市場(顧客:Customer)を見ずに、競合(Competitor)を考えずに、自社の強み(Company)を分析せずに、つまり、戦略設計せずに行動を開始することは、まず、あり得ません。Eコマース事業も同じなのです。

この部分をないがしろにすると、開店後(リリース後)の売上は計画通りに上がらない場合が多く、また、リリース後に修正変更を行なってゆく場合やプロモーション戦略を企画立案する場合も、意思決定の基準がないままその場凌ぎの思いつきの施策が実施されることになりがちであり、結果「収益の上がらないお店(Eコマースサイト)」になってしまう可能性が高いのです。

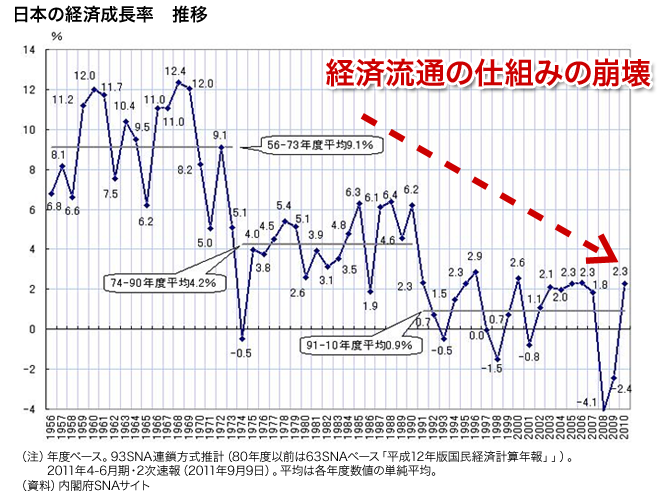

Eコマース事業を立ち上げることが企業(特にメーカー)が生き残る第一歩

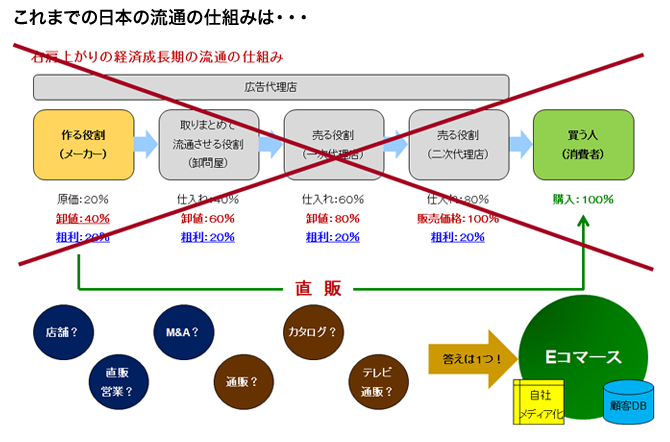

日本がGDP成長率で5%以上を維持し続けられたのは1990年代初めまでです。

この成長の時代の商品の販売流通構造は、下図のように、メーカー→卸→代理店→消費者、そして、需要を換気する広告代理店、という構造でした。

が、これは、需要が増加し続けることを前提にした流通スキームです。メーカーは、安く、高品質な商品を、大量に作り、それを卸と代理店で市場に送り込んでゆく、という構造です。

しかし、成長が止まると、いや減じてゆくと、このスキームでは誰も利益を得ることができなくなります。

だから、メーカーが生き残るためには、自ら販売する「直販」を志向しなければならない訳です。

でも、直販と言っても、減じてゆく利益をカバーできる程の店舗数を各地に立ち上げる費用も、営業マンを何百人も雇って強固な営業部隊を構築してゆくことも、それほど容易ではありません。

その中で、唯一、少額投資で、少人数で、短期間に、立ち上げ可能な直販の営業部隊構築がインターネットを活用した直販事業、つまり「Eコマース事業」だからです。

これにより、例え会社全体の売上が落ちても粗利は増加、ゆえに営業利益は維持(もしくは増加)できますし、ネット上での競争環境に勝つことができれば、他社ユーザーを奪い取ることも可能になる訳ですから、増収増益も十分に可能です。

不可欠なことは『戦略(勝利のシナリオ)』

ですが、とりあえず開始したり(ホームページを作ったり)、社内のインターネットに詳しい若手を担当者に任命しても、そう簡単には売上は上がりません。

もしそれ売上が上がるのであれば、店舗だってリアルの営業活動だって、ささっと売上があがってくれる訳であり、そうは問屋が卸しません。

どんなお店でも、とりあえずオープンする方はいません。

まずは、想定しているお店が流行るであろうと思われる場所探しと同時にその地に住む方々の家族構成や世帯年収などいわゆる市場調査

- ・ユーザー調査を行い、

- ・その近所に競合店はないか?、

- ・あればどんな特徴を持つ店なのか?、

- ・広さは?、

- ・デザインは?、

- ・間取りは?、

- ・商品揃えは?、

- ・提供価格は?、

- ・サービスは?、

- ・キャンペーンは?、

などなど、、、

だからこそ、自店舗は何を強みにして特徴を打ち出しプロモーションしてゆくか?、、を、社長自らが試行錯誤しますよね。Eコマースサイト(サイバー店舗)も同じです。

ですので『戦略(勝利のシナリオ)』が不可欠な訳です。

Web版3C分析

『戦略(勝利のシナリオ)』の基本は、いつの時代も「孫子の兵法」です。「敵を知り、己れを知らば、百戦して危うからず 」というやつです。

これをマーケティング用語(フレームワーク)で「3C」と言います。

※参考:kotobank

- Customer(お客様)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

の3つの「C」です。

「敵」は2つあります。Competitorは勿論ですが、ある意味、Customerも敵となり得ます。このサイト使いにくなぁ~、いい商品ないなぁ~、二度と来ないぞ、皆にも言っちゃおう、って。。。です。

ですので、3CをEコマースサイトの基本戦略設計に活用して『戦略(勝利のシナリオ)』を作るということです。

「ジツザイ化」

「ジツザイ化」という言葉は、当社が作った言葉であり、ユーザーの属性・趣味趣向の把握だけでなく、生活分析から、競合との比較の際のポイント、購入への背中を押すポイントまでを洗い出す手法です。

以下のような特徴を持ちます。

- ・購入や申込などのアクションにあたり、ユーザー自身も意識していなかった「心のスイッチ」または「購入へのハードル」を見つけ出すことができる手法

- ・明確なユーザーで調査するため、言葉遣い、伝えるべき情報、配色、フォントの大きさ、導線まですべて詳細に設計できる手法

- ・ユーザーを徹底的に知り尽くすことで、運営側もユーザーの気持ちを理解し、ユーザー視点を持つことができる手法

つまり、ユーザー(お客様)に直接面談し生の声を聞くジツザイ化では、自社の人間はもちろん、ユーザー自身さえも意識していなかった、購入におけるハードルや、「ユーザーが求める心のスイッチ」(インサイト)を見つけ出すことが可能なのです。

そして、何よりもユーザーを深く知ることで、社内メンバーも、私たちも、ユーザーの気持ちを理解し、ユーザー視点を持つことが可能になります。

それはその後の競合調査や、自社の強みを確実にユーザーに伝えるための大きなヒントになるのです。

- ・顧客は平日と休日、どのような生活をおくっているのか

- ・顧客とそのサービスはどこで出会うのか

- ・顧客は、そのサービスを利用する本当の目的は何か

- ・顧客がWebでどのようにそのサービスを探し、比較し、購入までどのようなポイントを重要視しているのか

- ・顧客はどのような言葉に反応しているのか

ペルソナとよく似ていると思われるかもしれませんが、ペルソナは複数の実在するお客様の平均値を抽出した架空のお客様です。

ジツザイ化とは、実在しているお客様の生の声を、そのまま参考にするといった点が違います。

- ・ユーザー自身も気付いていない、サイトの良い点、悪い点に気づくことができる

- ・自社の良さがきちんと伝わっているか、をチェックできる。

- ・購入という、ゴールに向かうためにクリアすべきハードルが見えてくる。

- ・ユーザーが、サイトを見る上で重視するポイントに気づくことができる。それによって、競合調査の精度をあげることができる

特に、Eコマースにおいては「購入を検討している」顕在ユーザーは、検索→比較→検討の段階をクリアしており、あとは小さな改善で売上アップにつながる可能性があります。

また、何かのきっかけがあれば興味、関心を抱く「潜在ユーザー」と、すでに検索段階にある「情報収集ユーザー」にも「ジツザイ化」は有効です。

ユーザーの生の声は宝の山です。

しかし、ただアンケートをとれば生の声が集まる、というものではありません。

ユーザーの人物像を徹底分析し、心の動きを細かくヒアリングしていくことが「ジツザイ化」の成功に極めて重要なのです。

2013年2月 5日

当社からの採用メッセージ

1日8時間以上の時間を投下して行うのですから、投下する意義が高くなくてはなりませんし、そしてだからこそ、そこに自らの人生をかけることができるのだと考えています。

ですので、皆で意義ある事業を構築し続けてゆき、それに対し全身全霊でチャレンジしてゆく、そして自分の人生を価値あるものにしたいとお考えの方、そんな方であれば、いつでも当社にジョインしてほしいです。

その時の応募職種に関係なく、ぜひ、お問い合わせください。

尚、以下、当社の特徴を少しご紹介しましょう。こんな会社です。

●大手企業向け「EC事業戦略支援コンサルティング」の草分けとして2004年に創業

「大手企業(特に製造業)は、旧流通チャネルにこだわっていたら倒産することが目に見えている。ゆえに新チャネルであるEコマースチャネルを構築する支援をしよう! それがネット業界に関わってきた我々の使命であろう。」と代表の中谷が心に決めて立ち上げたのが当社です。

旧流通チャネルとは何を指すのかと言えば、戦後~1990年代半ばまでの(急)成長期に構築された「メーカー(大量に安く高品質で「作ること」が主体)」⇒「卸(取りまとめる)」⇒「代理店(販売)」+「広告代理店(需要の喚起)」で消費者の元に届く流通構造のことを指します。

急成長していましたので、上記の「登場人物の誰もが利益を得られた時代の流通構造」のことです。

しかし、GDPがマイナスの時代且つ需要が満ち足り人口が減してゆく時代に、この構図はすでに崩壊しているからこそ、大手メーカーが生き残るには、自社直販チャネルを構築しなくてはならないが、その手段はEコマースチャネルの構築以外にない、しかしそれに気づいても売ることを忘れたメーカーに「営業はできない!」しかもネットでは・・・。

「卸や代理店の顔色を伺っていては潰れる」、「勇気を持ってチャレンジすべき」と毎月のように自社セミナーや他社セミナーで語りながら、お客様のEコマース事業の戦略設計からサイト設計・制作、システム要件定義、販促策企画・運用フロー設計、リリース後のPDCA支援までをオール・イン・ワンで受託支援してきたのが当社のスタートでした。

●2009年からの中小企業市場、特に「歯科・医療業界」支援へのチャレンジ!

それから4年が経過し、次なるステージが来ました。日本の99%を占めるのが中小企業。営業力やマーケティング力が不足しているその中小企業こそがインターネットを活用して収益向上を果たすべきと考え、中小企業向けのサービスを検討開始しました。

しかし、大手向けのコンサルティングのように一品一葉では提供するコストがあまり下がらない、そこで考えたのが「業種パッケージ化」でした。でも、パッケージと言っても「マーケティングノウハウのパッケージ化」であり、作り上げられたWebサイトなどの見た目はまったく異なります。

で、市場性・ネット貢献効果・競合環境・参入障壁などを元に5~6業種をピックアップし数ヶ月間研究。その結果、医療業界(特に、歯科業界)を選定することにしました。その理由は・・・

歯科医院数は日本で68,000件。コンビニの1.5倍もあり、1医院当りの医療収入は年々減少し1日3医院が閉院に追い込まれているという実情。

しかし、自由診療(インプラント、矯正、ホワイトニング)ニーズは増える一方であり、その理由は、歯がモノを食べるだけではなく、ビジネス上での差別化や人生を楽しむために不可欠な存在になりつつあるゆえ。

でも「近所」をターゲットにしてきた歯科医院のホームページ保有率は著しく低く業界比較で最低(2007年総務省調査:16.8%でダントツ最下位。ビリから2番めの病院が68%)。一方、患者は検索エンジンで月2000万回以上検索している。。。。

さらには、質の良くないIT営業会社が言葉巧みにインチキ臭いHP制作やSEOサービスを提供しているという実態に医師たちはIT不信に陥っている、ということを理解したからでした。

ですので、この市場に参入しようと決め、営業行為は基本行わなず、勉強会という形のセミナー(約5~6時間)にご参加いただき、その結果、当社をご評価いただいた医院様だけにサービス提供するというスタイルを取りました。

2009年3月26日の第1回セミナーから数えてこの約8年間で参加医師数も2000人に到達、ご契約医院様も全国の大手歯科医院様を中心に500医院を超えるお客様数になり、中には、医療収入が3倍、4倍になったと感謝状までいただける医院様も少なくないです。

しかし、残念ながら全ての医院様の収益向上が実現できるまでには至っていません。

ゆえに、今後も、益々の研究と調査分析を重ねてお客様の期待に答えなくてはなりませんし、現在の歯科中心から医療(特に再生医療)・介護分野まで、日本が今後数十年に渡り抱える課題の解決の一助となれるよう、さらなる努力を継続してゆきたく考えています。

皆さん、そんな歯科医院・医療機関と患者様を共に笑顔にする事業を一緒にやりましょう。

●社員構成

社員平均年齢:33才

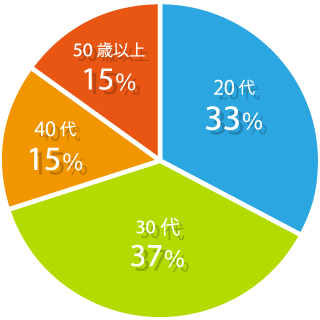

年齢構成(役員+社員):

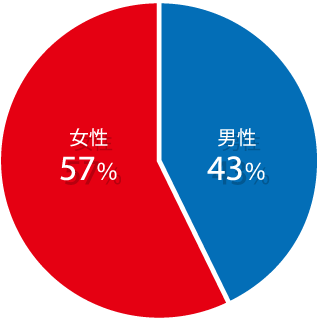

社員性別:

●働き方(勤務形態):裁量労働型

試用期間(通常3ヶ月)の終了した中途採用社員と、新卒は入社2年が経過した時点で、裁量労働が適用されます。これは簡単に言いますと、働く時間(出社/退社)も働く場所(自宅/会社/他)も個人の裁量に任せる働き方ということです。

ですが、勿論、一人で仕事をしている訳ではありませんので、お客様・上司・仲間とコミュニケーシを取りながら働くわけですから、それらの承諾を得てのことではあります。

自主性を重んじる当社ですので、仕事においての必要/不必要の判断は自分で行い、最も効果的な働き方を選択してゆくという考え方です。

●服装:まったくの自由

これも「自由の中に規律を。規律の中に自由を」という精神の下、まったくの自由です。TPOを考えて自分で決めます。TPOに合わない非常識な服装をする社員は自然淘汰されるわけですが、未だにそういう方は出ていませんね。

それと、今後は、面接時にはリクルートスーツを禁止にしようとも考えています。ビジネス・カジュアルってそれぞれの人の個性がでるので面白いですしね。

●年間休日:127日(+有休+年末年始24日間の休暇推奨期間あり)

一般的には、年間125日以上の休日ですと休暇の多い会社と言われますが、当社もその1つです。「よく働き、よく遊び」の精神です。

土日祝(年間117日)は勿論ですが、リフレッシュ休暇(夏休み3日間)、創立記念日(12/10)、年末年始(12/29~1/4:付与6日間)で127日、それに有給休暇(最低10日)をプラスし、さらには、年末年始は、クリスマス~成人式まで(今回12/22~1/14の24日間)を有休推奨期間と設定していますが、毎年、数名はそれを享受していますね。

●評価制度:1人1人、半期ごとに役員&幹部面談で確定

評価は、基本、半年間で行います。期初に上司と摺り合わせた実施項目と評価基準を設定し、その結果を半年後に、一人ずつ役員及び幹部面談で発表し意見交換し評価が決まります。

いわゆる「絶対評価」ですので全員の給料が上がることもあります。年齢や性別に関係なく評価が確定し、給料が大幅増になることも珍しくないです。

尚、当社は一度上がった給料は、余程のことがない限り下げないのが基本です。社員の生活レベルを維持することも会社の責任であるとの社長の考えからです。

●年間表彰式:4月後半開催

半期ごとに評価会議が行われ個々人の最終評価が確定しますが、年度終了時には、年間表彰対象者も決めます。「MVP(社長賞):1名」、「優秀社員:数名」、「新人王:1名」です。近隣のお店を借りきり、役員、社員、他従業員、顧問など当社に係る方々全員でお祝いします。

●創立記念日:12月10日

この日は、会社はお休みです。が、毎年恒例で、昼間(13:00)から創立記念パーティーを開催します。これも当社に係る方全員でお祝いします。

●月初会:毎月1回、全員参加で開催

毎月1回、役員・社員全員参加で行います。社長からは、今年度の方針及びその進捗状況、業績結果が報告され、続いて各部署からも業績やTOPICS、管理部からも様々な報告が発表されます。

これにより、全社員が全社の情報を共有することができます。

●飲も朗会(懇親会)

毎月1回、社員全員参加で行う懇親会のことです。「のもろうかい」と言います。語源は、明日(未来)を語りながら飲もうということで「飲む+tomorrow+会」で「飲も朗会」になったと言われています。

時々は、鍋を持込み会社内で料理を作って、お酒を買い出しして開催することもあります。社長も餃子を焼いたりしています。

●福利厚生

| 社会保険: | IT健保に加盟してます。各種保養所などが利用できます。 |

| 厚生年金: | 勿論、加盟しています。 |

| 健康診断: | 年1回全員受診。通常の受診項目よりもグレードを高く設定してます。 |

| お誕生日: | 全員のお誕生日に社長から心の篭ったプレゼントがあります。 今年はネーム入りのボールペンでした。契約ペンと言われ社員たちからは「縁起物」と言われています。 |

●利益分配金

毎年の会社業績結果から、最終利益(純利益)の33%が社員への利益分配金に拠出され、その年の業績評価に応じ社員に分配されます。ですので、たくさん儲かれば自分の取り分も増えるということですので、会社の利益と社員個々人の利益は一致するわけです。

尚、残りの33%ずつは、株主還元と内部留保(貯金)です。

●給与形態と平均年収(2012年度)

当社の給与形態は、いわゆる年俸制です。それも大変わかりやすく「月給×12ヶ月」(+利益分配金)となっています。

また、当社の2012年度の社員平均年収は「489万円(※利益分配金を除く)」です。これは、世間平均(442万円:平均年令33才)を50万円近く上回っています。

※参考データ:http://doda.jp/guide/heikin/

しかし、こんなものでは不満だと社長は言っています。

ですので、給与ももっともっと向上させたいですし、さらにはどんどん利益も出せば、利益分配金も増えるので、年収も大幅に上回るってことです。(「十四の願い」第9条)

お客様の収益を上げる価値ある仕事ですので、この参考データの「投資銀行業務」を上回る年収を実現しても不思議はないですよね。ぜひ、一緒に実現させましょう。

但し、入社時の給与設定にはやはり当社独自の考え方があります。「しゃがんでスタート」していただくという考え方です。理由は、社長いわく「まだ1円も会社に貢献していないうちから高給を取りたいという考え方はベンチャー企業で働こうとしている人の考え方ではない。起業家精神がない。現在の利益は、過去&現在の社員の努力の賜物。ゆえに扶養家族のうちは最低限の給与であるべきでしょう。」と。

社長自身、創業から利益が出るまでの10ヶ月間も、赤字に転落した1年間も「利益が出ないのは社長の責任。給料をもらえるはずはない。」と給与0円で過ごしたのですから。

でも、勿論、普通に生活できることを前提に双方で相談し設定していきますので、ご安心を。考え方を理解することが重要だということです。

で、試用期間(3ヶ月間)での実績と今後の貢献度を想定して、試用期間後の給与を再設定します。こういうプロセスで入社時給与が決まっていきます。

また、新卒の入社時給与は、2012年度実績で、

| 短大・専門学校卒: | 20万円 |

| 大学卒: | 22万円 |

| 大学院修士卒: | 24万円 |

| 大学院博士卒: | 26万円 |

となっています。勿論、年俸制ですし、利益分配金ももらえます。

2013年度から開始したいこと

◆社員持株会の立ち上げ

現在も原株やストック・オプションを持つ社員が多くいます。しかし「十四の願い」第8条を実現するためには、原株でなくてはならないという社長の考えの下、いよいよ社員持ち株会を立ち上げる予定です。有名なリクルート社の社員持ち株会比率(過去最大:33%、11年3月時点:13.8%)を目指して進めてゆきたいですね。会社は働く皆のものだという社長の考え方です。

◆新規事業企画提案会

当社の考え方の1つに、社員全員が「社長」か「No.2」という考え方があります。自分で新規事業を企画提案し、会社で承認されればインキュベーション予算を付け、事業責任者になり、利益が出たら独立子会社として社長になるという考え方です。新年度より開始する予定です。

以上、ちょっとご紹介してみました。

今後ももっともっとユニークな会社作りをして行きたいです。世の中になくてはならない事業を展開し、世の中にはないユニークな制度を多く持つ会社、だからこそ社員たちが自分の会社を誇りに思う、人生を投下できる、そして自分の子どもも入社させたいと思う、そんな会社を一緒に築いて行きましょう。

デジタルワン株式会社

管理部統括部

2013年2月 4日

私たちが目指すもの

デジタルワン株式会社 代表取締役社長の中谷です。

2004年12月の当社創業時に「こんな会社にしたいなぁ~!」と考えたことをメモし、それを羅列したものが、以下の3つです。

- ・企業理念

- ・5Promises

- ・十四の願い

企業理念(Philosophy)

私たちデジタルワンは、企業の皆様の収益向上を使命とし、

お客様の喜びと発展に貢献し続けます。

インターネットという「道具」は活用してこそ意味があります。

特に、企業においては、収益に結びつかなければ「無駄な道具(コスト)」でしかありません。

ですので、我々はインターネットを「生産財」と位置づけ、これを活用することによる「結果=収益向上」をお届けすることを肝に命じ、日夜活動し続けようと決めたものです。

社内では、日々「それはお客様の収益向上に繋がるの?」が、何かを提案する際、何かを企画・判断する際、の決まり文句となっています。

事業活動は世の中の役にたってこそ存在意義がある訳ですから、企業を対象に事業を行う当社としましては、お客様(企業)の収益が向上しなければそもそも事業を行なっている意味がない、ということを、日々、全員で心に刻み活動しています。

5 Promises

これは、当社が「社員」・「お客様」・「社会」というステイクホルダーに対し約束する5つ項目です。

- 一.自然成長エレメント含有企業(会社の分子構造)

- ・日常的に、スタッフたちが自然に成長するエレメント(=要素)が会社の中に存在している、かっこいい会社とか、かっこいいスタッフがいる会社は、自分も自然とかっこよくならないといけないという文化が生まれる、そんな会社。

- ・24時間・365日、自らの仕事や仲間、そしてお客様のことを考えている人たちが集まる会社でありたい。

- ・だからこそ人の何倍も早く成長する、生きている時間全てを自らの成長に結び付けられる人たちでありたい。

- 二.ES&FS主義 (スタッフとその家族の幸せ)

- ・スタッフや家族が幸せでなくてお客様や株主を幸せにできるのか?スタッフが活き活きと輝いている会社を目指す。

- 三.太陽マネジメント (マネジメントスタイル)

- ・北風と太陽の「太陽」のようなマネジメントスタイル。自らコートを脱ぐような根本的指導の実践。

- 四.本気、本音 (お客様との関係)

- ・お客様のことを我がことのように考え「本気、本音」でお付き合いさせていただく。

- ・求める成果に対し、常に不退転の決意で臨み、日々情報収集や研究に努力する姿勢がお客様に感動を与える、そんな本気の姿勢。

- 五.Inside The Rule (社会との関係)

- ・デジタルワンは、常に日本の社会ルールを守り、安心して仕事をまかせられる企業であり続けます。

『14の願い』

これは、デジタルワンがこういう会社であってほしいという14の願いです。私の社員に対する約束でもあります。

- 前向きな姿勢(=自家発電、ポジティブシンキング)

- 勤務形態にこだわらない(=どんな形でも能力発揮の場であり続ける)

- 自由な環境(=自己責任、最低限のルールしかないのに問題なく回っている)

- 個人の意思を尊重する(=責任感の強いスタッフたち、自然淘汰力・自然治癒力)

- やりがいのある仕事(=お客様の成功に大きく関わる仕事)

- 信頼できる仲間(=礼儀作法、筋道、尊敬、思いやり)

- 言いたいことが言い合える(=浄化作用がある)

- 社員全員が株主である(=自分の会社であるという意識)

- 給料が高い(=高収益性、安定収益、適正社員数、成果主義)

- うまく休みが取れる(=ネット企業の利点を生かす、自己管理)

- 資産を築ける(=IPO、利益還元)

- 贅沢ではないが知的でかっこいいおしゃれなオフィス(=自然成長エレメント)

- 個性的なかっこいいスタッフたち(=自然成長エレメント)

- 何かしら社会貢献している(=自然成長エレメント)

2013年2月 1日

事例紹介:早川書房様

■事例紹介:株式会社早川書房様 インタビュー

売り上げが飛躍的に伸びました。社内での評判も良好です。

見た目や使い勝手もとても良くなったと思います。

サイトを作ってもらうのはどこにお願いしても同じですが、

リリース後どのように売上を伸ばすかまでをコンサルティングしてくれるのは

デジタルワンだけでした。

(左から)

株式会社早川書房

マルチメディア課副課長: 阿部 毅 様

マルチメディア課副課長:小都 一郎 様

※以下敬称を略させていただきます。

■1. コンサルティング・リニューアルサービスを利用した経緯・目的

なぜ今回のプロジェクトにECコンサルティングサービスを

利用する事になったのでしょうか?

阿部 :今までは情報発信がメインのサイトで物販にはあまり力を入れていませんでした。

そこで今回、買い物カゴやクレジットカード対応等の機能を充実させ、見せ方・管理方法を

より良い物にしようとなり、ECコンサルティングサービスを利用する事になりました。

■2. デジタルワンを選んだ理由

なぜたくさんあるコンサルティング会社の中からデジタルワンのECコンサルティング

サービスを選んだのでしょうか?

阿部 :インターネット技術は常に進歩しているので、それをすべてわれわれだけで

カバーしていくのは不可能です。

こちらの要望に対して最適な技術を提案してくれるコンサルティングを必要としていました。

事前相談の際に中谷社長からご提案いただいたいくつかのアイデアと、目標設定、

それを実現するための方法の説明に、説得力を感じました。

小都 :サイトを作ってもらうのはどこにお願いしても同じですが、

リリース後どのように売上を伸ばすかまでをコンサルティングしてくれるのは

デジタルワンだけでした。

■3. サービスを利用しての感想

コンサルティングサービスを利用していかがでしたか?

小都: デジタルワンのプロジェクトの進め方や、またリリース後のアドバイスにも、

とても満足しています。

スケジュール管理は徹底していて、次に我々が何をすればいいのかを明確に

指示してもらいました。

通常他の会社だと、サイト設計とデザイン制作だけだと思いますが、デジタルワンは、

事業シミュレーション設計や、コスト面でどのように運用すべきかまで、親身になって

相談にのってくれました。

例えば、クレジットカード決済、メルマガ配信の業者との間の窓口にもなってもらいました。

それぞれの価格の相場がわからなかったのですが、それを踏まえた上で

代わりに交渉にまで応じてもらいました。

阿部 :私はプロジェクトの進め方自体が、今後の仕事の進め方に、多いに参考になりました。

あらゆる情報をメーリングリストで共有したのですが、このような形で情報共有しながらの

作業をしたことがなかったので、たいへん新鮮で刺激的でした。

■4. リニューアル後の効果

リニューアル後の効果をどのように感じていらっしゃいますか?

小都: 第一に売上が飛躍的に伸びたことに感謝しています。

社内での評判も良好です。見た目や使い勝手もとても良くなったと思います。

また、リリース後はアクセス解析のデータを分析して提出してもらえるので、とても助かります。

しかも、解析結果の数値を報告してもらうだけではなく、他との比較や、

数値の意味まで教えてくれるので勉強になります。

■5. 今後デジタルワンに期待すること

最後にデジタルワンに今後期待することをお願いします。

阿部 :サイトに完成形はないと思っています。

現時点ではEC部分を強調したサイトになっていますので、売上増進へのアドバイスを

期待しています。

今後は、作家の詳細情報や読み物も掲載し、ユーザーがデータベースとしても

使えるサイトを目指していきたいので、ブログ等の利用方法についても相談に

のってほしいと思います。

小都 :インターネット技術は次々と進化するので、新しい技術を教えてほしいですね。

また何かあれば相談しますので、 よろしくお願いします。

■6. Webサイト紹介

ハヤカワ・オンライン

SF・ミステリー本において国内で一番歴史の長い出版社である早川書房様は、

自社サイト「ハヤカワ・オンライン」により、1997年から本のネット販売を

行っていらっしゃいました。

インターネットによる自社商品の販売には早い時期から取り組まれていたのですが、

最近では大手オンラインブックストアの勢いもあってWebサイトからの売上が

伸び悩んでおられ、インターネットによる売上向上のためのソリューションを

デジタルワンからご提案させていただく運びとなりました。

出版社独自の強みを活かしたWebサイトリニューアルを行った結果、

リリース翌月には売上をリニューアル前の約5倍にまで伸ばすことができました。

■7. 担当ディレクターの声

早川書房様の場合は、リニューアル前に行ったアクセスログ解析の結果から、

「これから発売される刊行予定の情報を確認する」ためにサイトを頻繁に訪れている

ロイヤルユーザがたくさんいらっしゃることがうかがえました。

そのファンの皆様に、いかに(他のオンラインショップでなく)ハヤカワ・オンラインで

買い物をしていただき、もっとハヤカワ・オンラインに親しみをもっていただけるかが

サイリニューアルの目的でした。

・欲しい本が探しやすくて、買い物がしやすく、

・SF・ミステリー作家の情報がたくさんあり、

・他の人が読んだ本の感想を読むことができて、

・ファン同士が意見を交換できて・・・・

と、ヒアリングやブレストを重ねるうちに、ユーザにとって理想のWebサイトが

どうあるべきなのかが徐々に見えてきました。

ファンが集い、育っていただく場所にするために、重要な点は特に2点でした。

1.ユーザの基本導線設計

(情報を見るだけでなく、複数回の訪問を促し、買うまでつなげる)

2.ファンへのフォローの設計

(ここで買う付加価値をつけるフォローをする)

複数回訪問するユーザの導線設計をおこなったところ、売上の向上に繋げることが

できました。

今回のリニューアルでキーポイントとなったコンテンツは、「メールマガジン登録」と

「関連商品の紹介」でした。

また、サイト内での解決策だけではなく、運営する側の体制やプロモーションについても、

十分に見直しを検討する必要があることも、プロジェクトを通して実感しました。

今回のサイトリニューアルにより、欲しい本を探しやすく買い物がしやすいサイトに仕上がり、

ハヤカワ・ファンが求める理想の「ハヤカワ・オンライン」にまず一歩近づくことができました。

この先、ファン同士が意見を交わし、情報を共有できるコミュニティの育成に

繋げていくために、私達デジタルワンが少しでもお力になることができれば

嬉しく思います。